薬剤の指標

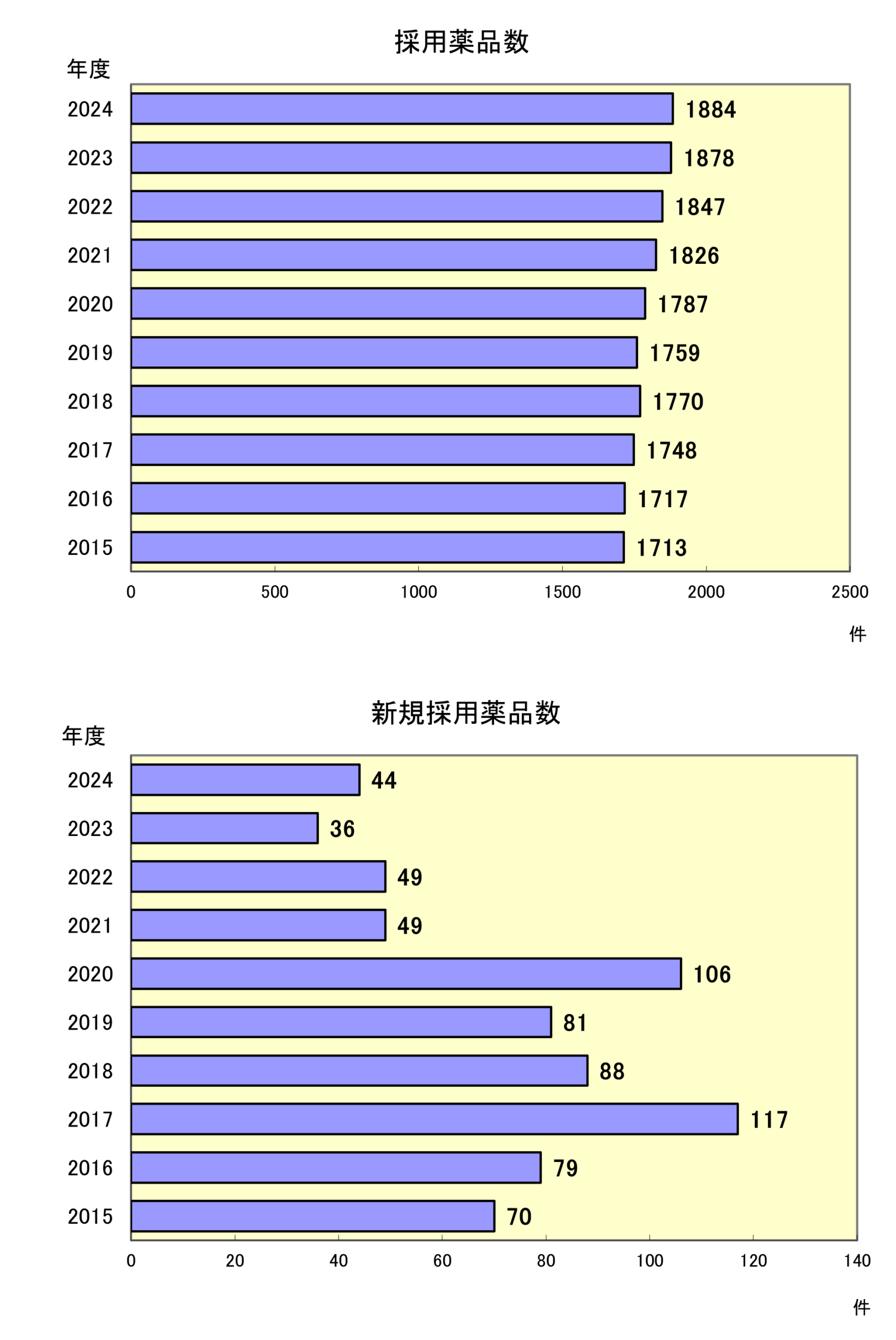

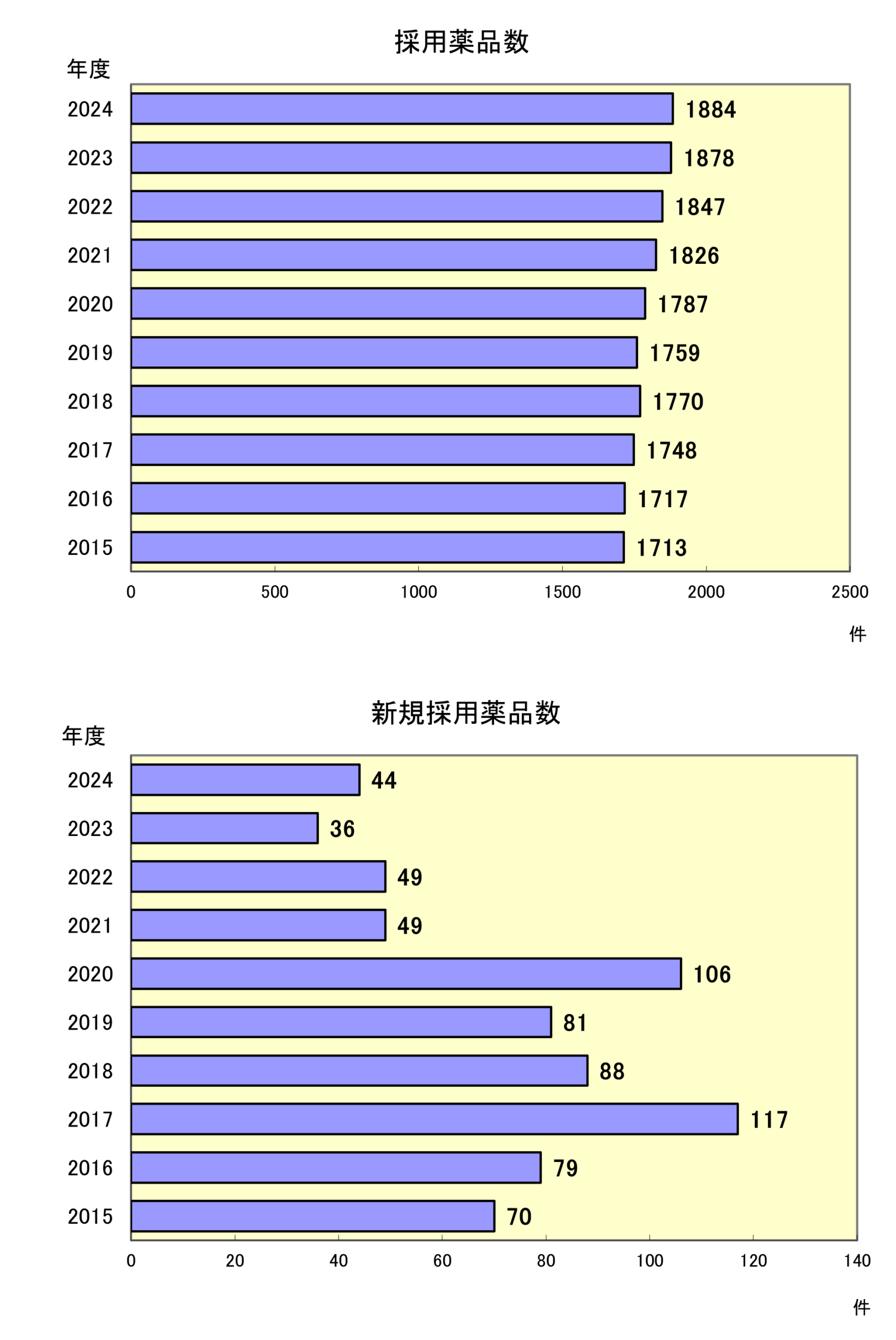

(A)採用薬品数 (B)新規採用薬品数

- 指標の説明

- 有効性、安全性、経済性を評価し、診療に必要な薬剤を過不足なく用意することは、薬事委員会の重要な役割です。エビデンスの確立した医薬品を採用し、不必要な薬品の採用を中止し、採用薬品を一定の基準のもとに整理することは、薬物療法の向上や、医療事故防止に寄与できます。

- 指標の種類

- プロセス

- 考察

- 2021年度より新規採用医薬品の集計方法を変更し、後発品への切替えを含め、メーカー変更による採用については除いたため、数値が減少しています。

医薬品の供給体制では出荷調整、出荷停止および回収等のサプライチェーンの問題が引き続き発生しており、医薬品の供給問題が長期化しています。また、今年度実施された選定療養に関連して全国的に後発品、後続品への切り替えが進み、医薬品の確保が更に厳しくなっているなか、同種同効薬への切り替え、複数薬剤の確保を余儀なくされました。

地域連携が進み、紹介患者の持参薬には稀少疾患の薬剤や当院採用薬への切り替え不可の薬剤などもあり、患者限定としての採用も目立ちました。今後も引き続き、エビデンスに基づいた採用薬の見直し、同種同効薬の採用基準、使用方針を明確にし、合理的な判断のもとに薬品の整理を進め、有効性、安全性、経済性を考慮した新規医薬品の採用を進めていきます。

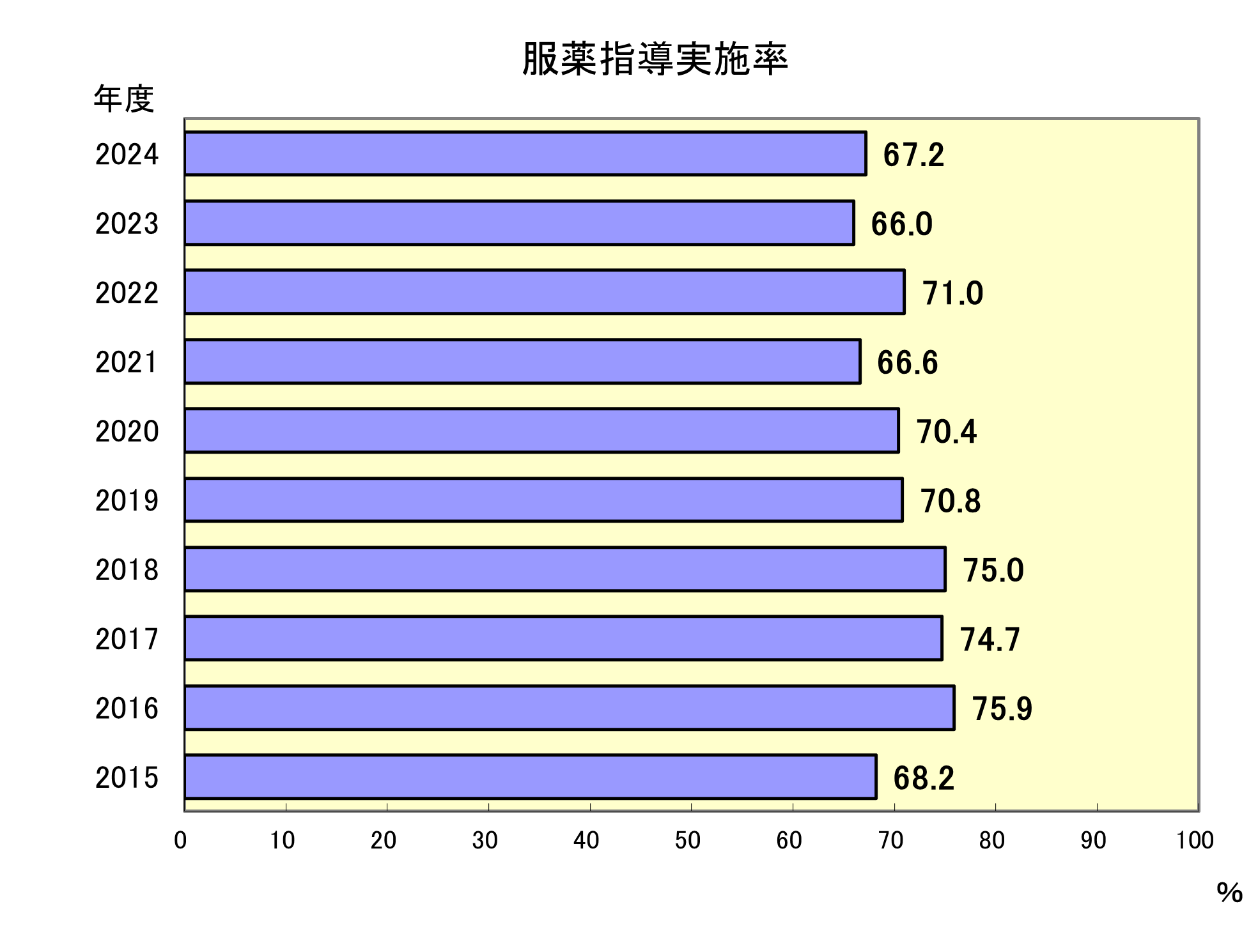

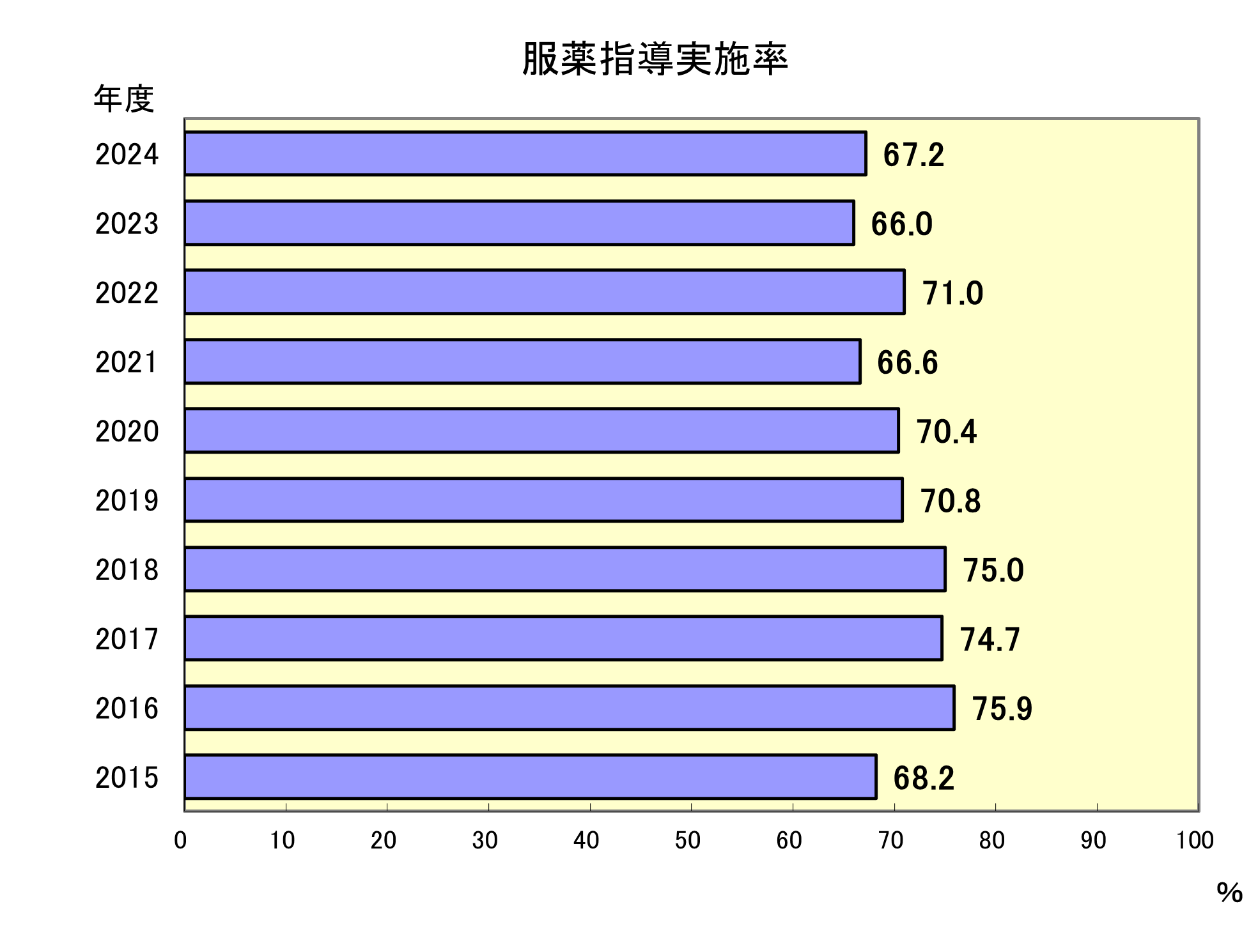

服薬指導実施率

- 分子・分母

- 分子:指導実患者数

分母:入院患者数(繰り越し患者数+新入院数)

- 備考(除外項目等)

- 月毎の実施率の年平均を服薬指導の実施率として算定しています。

- 指標の説明

- 病棟薬剤師の行う業務には、患者の薬物治療の適正化、副作用モニター、持参薬チェック、服薬指導などがあります。特に服薬指導は、患者と直接面接して行う業務であり、薬物治療への理解を促し、服薬アドヒアランスを高め、治療効果の改善に結びつきます。それだけに、多忙な薬剤師業務の中にあっても特に重視して取り組んでいるもののひとつです。入院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合が高いほど、医療の質が高いと考えられます。

- 考察

- 2024年度の実施率は微増でした。地域基幹病院より薬剤師の支援を得ることが出来、業務の充実が図れました。実施率を上げるためには、効率化を一層すすめることが重要です。

全日本民医連指標の「薬剤師介入までの日数」では、当院は5.09日で、2023年の中央値5.57日を下回っています。目標に掲げている「入院後遅くとも3日以内に初回面談をする」を意識した体制を整え、薬剤師数の適正化と業務効率を再度構築し、入院後の介入を早期に行い、患者の薬物治療に役立てていきたい。入院時・退院時のみならず入院期間中の薬剤管理を行い、患者へのよりきめ細かな服薬指導を実施できるよう努めていきます。

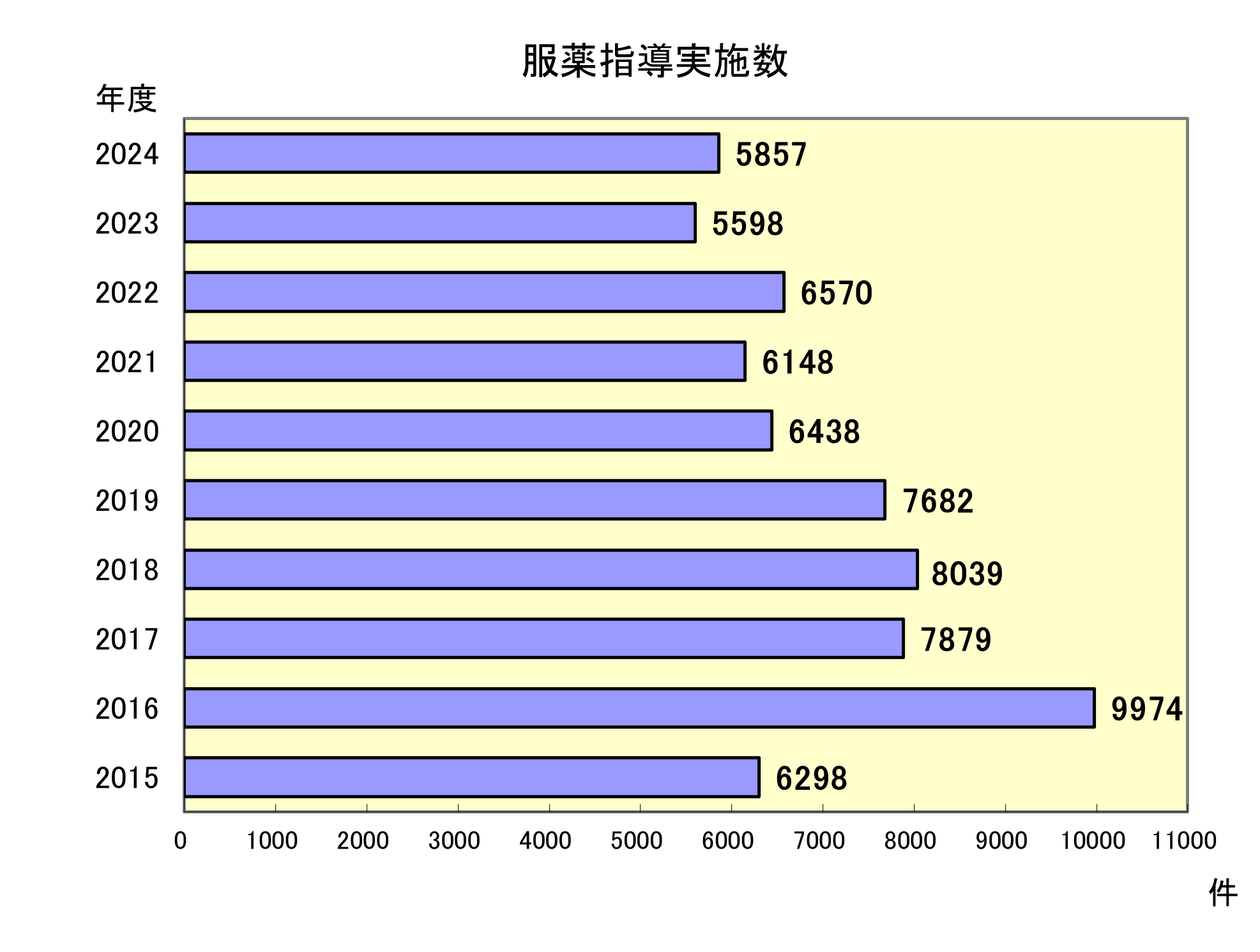

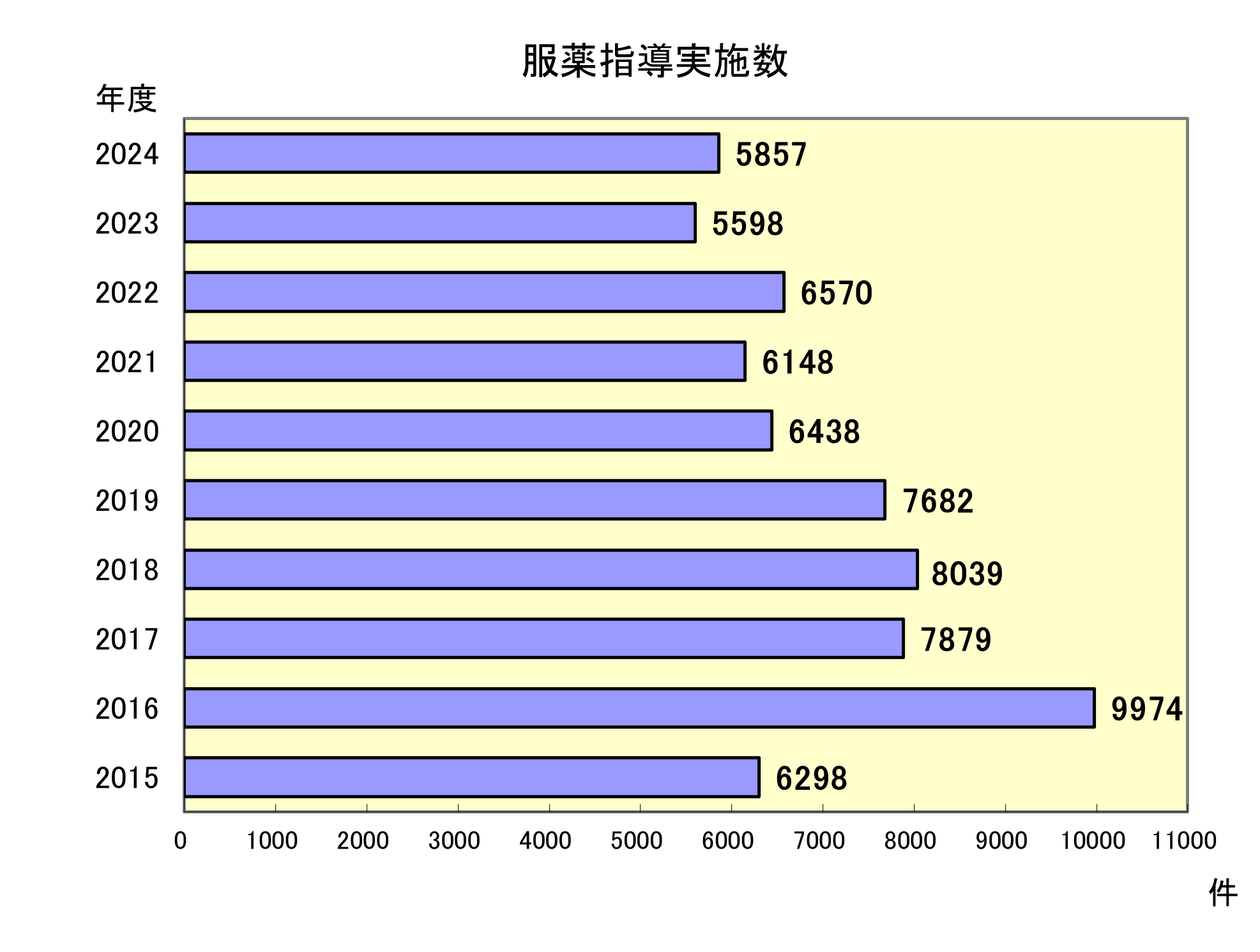

服薬指導実施数

- 指標の説明

- 病棟薬剤師の行う業務には、患者の薬物治療の適正化、副作用モニター、持参薬チェック、服薬指導などがあります。特に服薬指導は、患者と直接面接して行う業務であり、薬物治療への理解を促し、服薬アドヒアランスを高め、治療効果の改善に結びつきます。それだけに、多忙な薬剤師業務の中にあっても特に重視して取り組んでいるもののひとつです。

- 考察

- 2024年度の服薬指導件数は前年より微増しています。下半期に地域の基幹病院より薬剤師師の支援を得ることが出来、体制を整えることが出来ました。体制を維持しながら、若手薬剤師の育成や業務の効率化を一層すすめることが重要です。

服薬指導の実施回数が増えることにより、薬物療法へのきめ細やかな支援が実現でき、薬物療法の向上や医療事故防止に寄与できます。若手薬剤師だけで無く、患者、医療スタッフへの教育・指導を重視し、今後もわかりやすい指導・説明を進め、安全な薬物治療の推進に役立てていきたい。

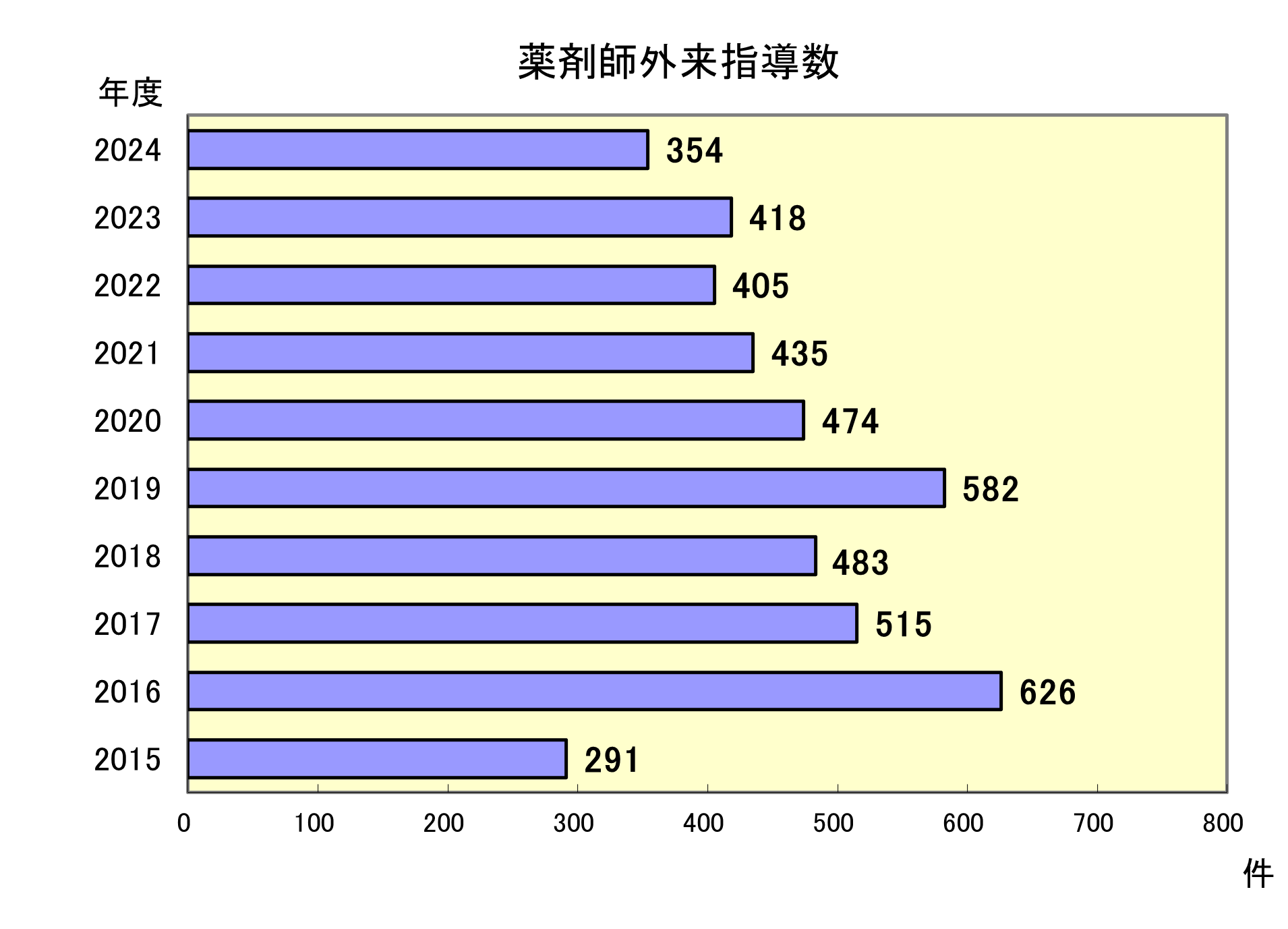

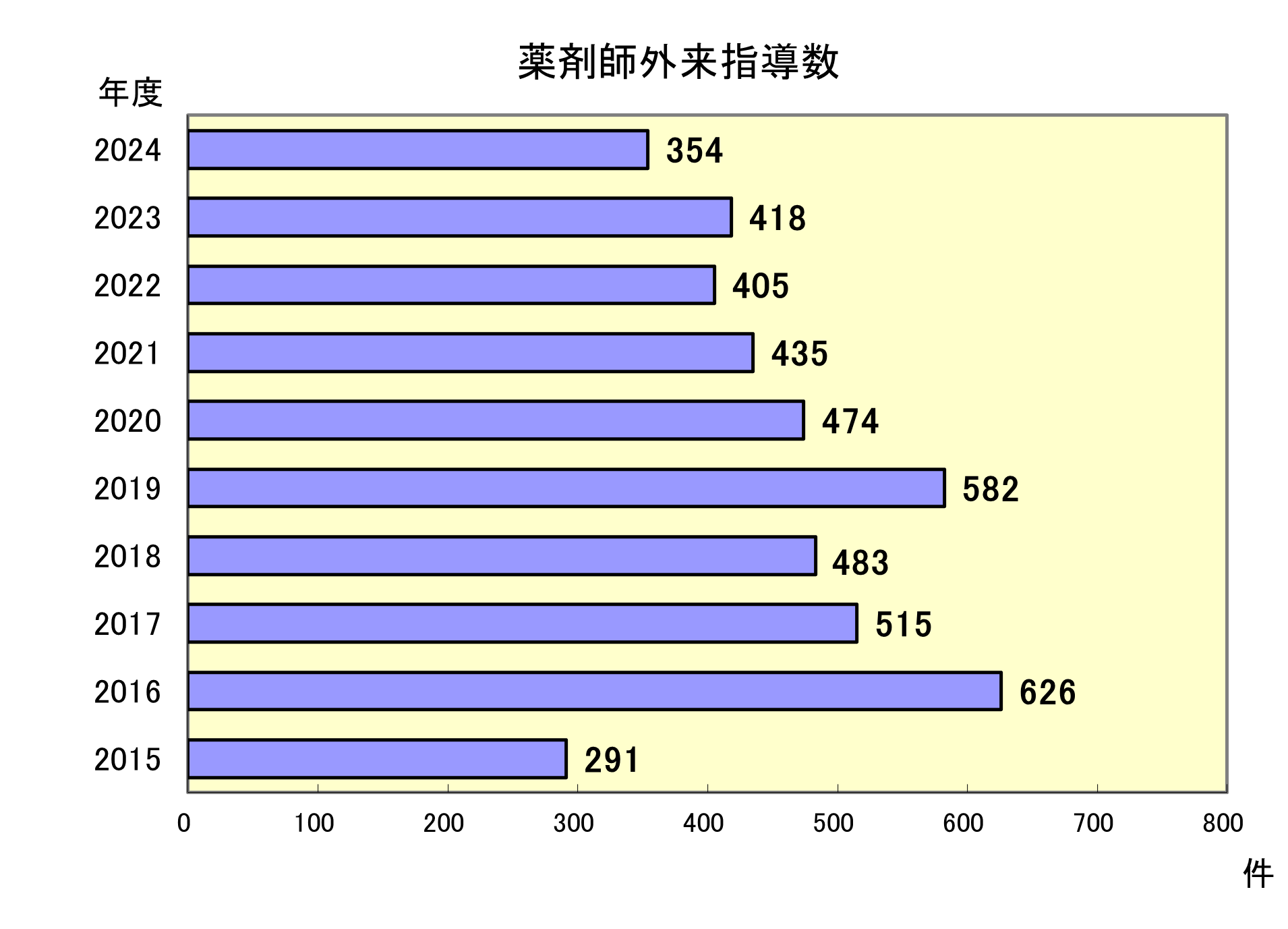

薬剤師外来指導数

- 指標の説明

- 当院では、化学療法や糖尿病治療、吸入療法を行う呼吸器疾患の患者に対し、医師の診察前に薬剤師が患者の服薬状況や副作用症状を把握することやインスリンや吸入薬等の手技を患者に確認することで治療の確実性が向上します。問題点なども事前に把握することが出来、患者の生活背景や副作用発現状況に合わせた薬剤の選択、処方提案は、医師の診療の負担軽減となり、患者のアドヒアランスの維持向上に寄与します。

- 考察

- 2024年度も前年に引き続き、外来患者数の減少や、薬剤師体制の状況から、積極的に介入を進めることが困難な状況でした。薬剤師外来指導にて最も多い化学療法への介入は、化学療法の導入時の説明や支持療法の説明、副作用のフォローアップなど必要時には介入できている。化学療法の指導で最も多い乳がんについては、近年抗癌剤のプロトコールがWeeklyでの投与より、Tri Weeklyのプロトコールの使用が多いことが指導の件数が減量した1つの要因とも考えられる。

糖尿病や呼吸器疾患、その他デバイス使用時の説明なども依頼時には介入するが、多くは看護師、保健師の指導にゆだねている現状がある。外来における薬剤師の服薬指導は、患者の服薬アドヒアランスに影響を及ぼすため、薬剤部業務の人員配置、効率化を図り、今後も外来患者の服薬指導を充実させていきたい。

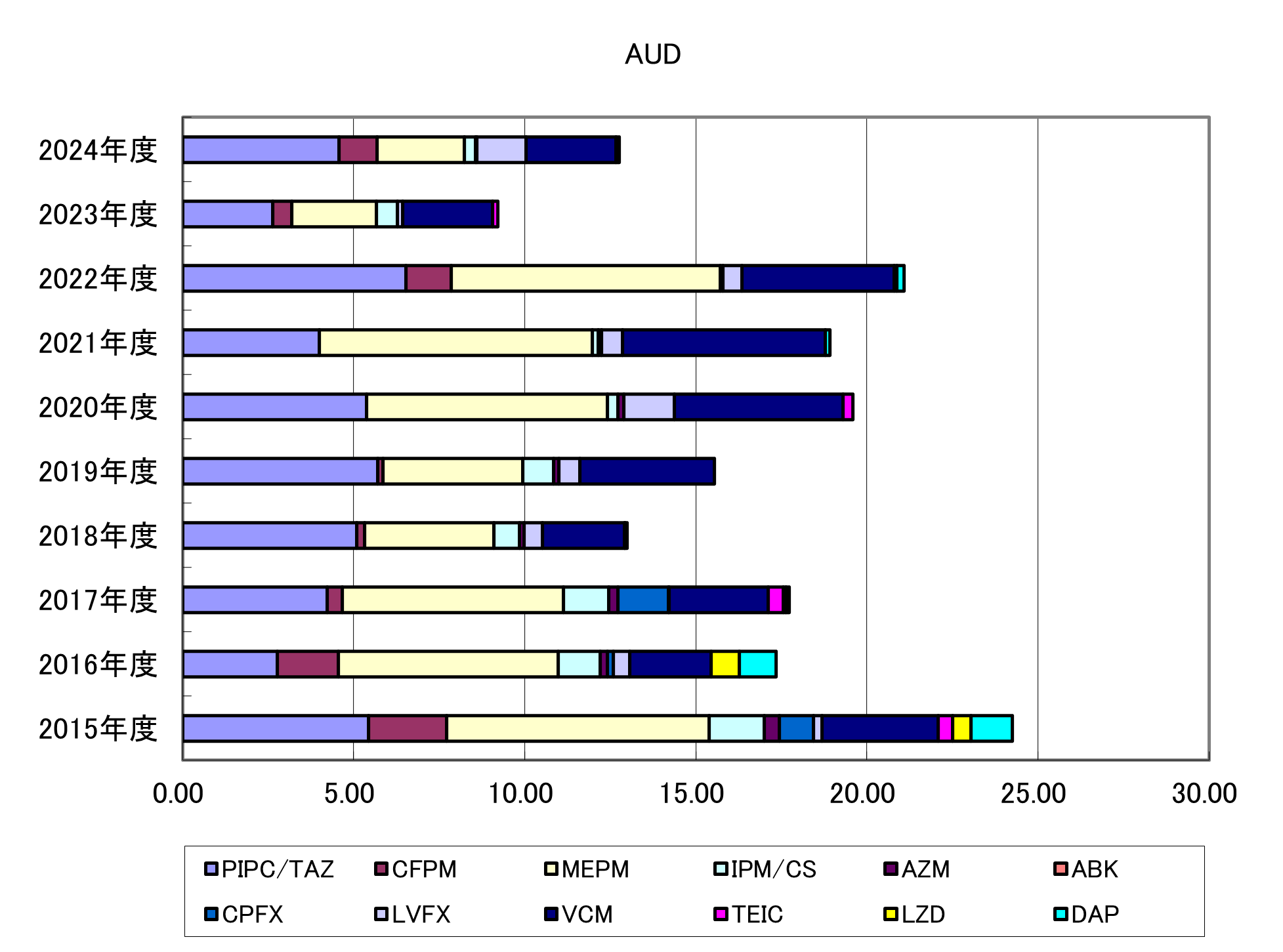

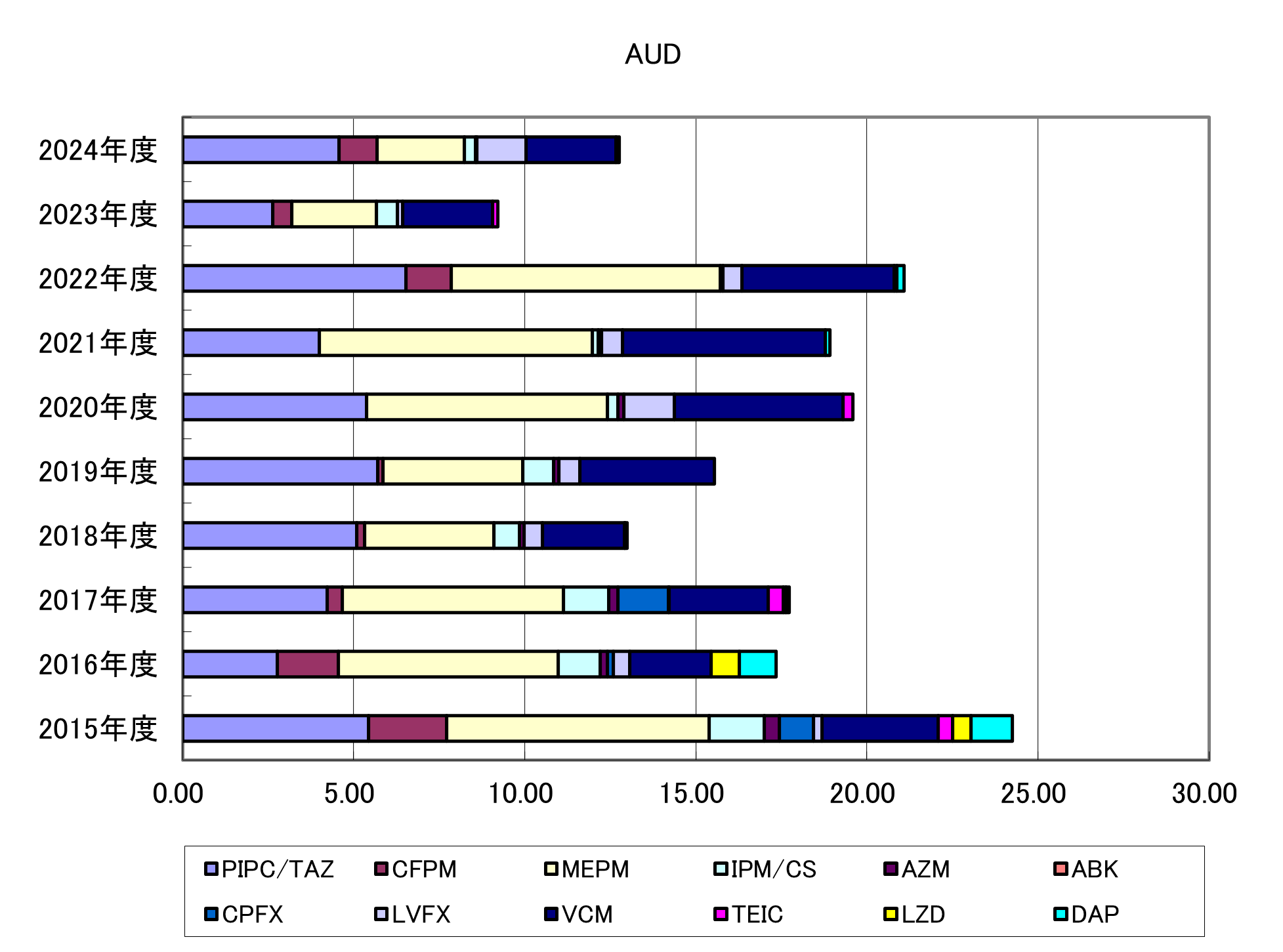

AUD

- 分子・分母

- 分子:特定抗菌薬使用量(g)/DDD(g)×100

分母:入院患者の総在院日数(bed days)

- 指標の説明

- 抗菌薬の不適切な使用は、薬剤耐性菌を増加させる一因です。薬剤耐性感染症による疾病負荷を減らすためには、抗菌薬の適正使用が極めて重要です。新薬剤耐性対策アクションプランでは、抗菌薬の使用量削減が成果目標に掲げられています。当院の抗菌薬の使用状況を年次推移で把握することで、対策を立て、抗菌薬適正使用に繋げていきたいと思います。

- 考察

- 2024年度

PIPC/TAZとLVFXの使用が目立って増えています。 PIPC/TAZ は肺炎に対して選択される場合が多く、LVFXは単発で投与される事が多いが、長期投与例も見受けられAUDが増加したと思われます。その他、CFPMは長期投与例こそ無いものの昨年度減少から使用量の増加が見られ、そのうち肺炎・尿路感染症への投与が半数以上を占めています。カルバペネム系抗菌薬の使用に関しては大きな変化は見られていません。VCMも投与前のシミュレーションはほぼ全例に対して実施されていたが、TDM実施率は依然として低く推移しています。長期的に抗菌薬の使用量は年々減少傾向です。ASTからの提言も前年度に引き続きAUD減少に貢献していると思われます。必要最小限の使用及び菌腫を見据えたDe-escalationが求められます。