医療倫理の指標

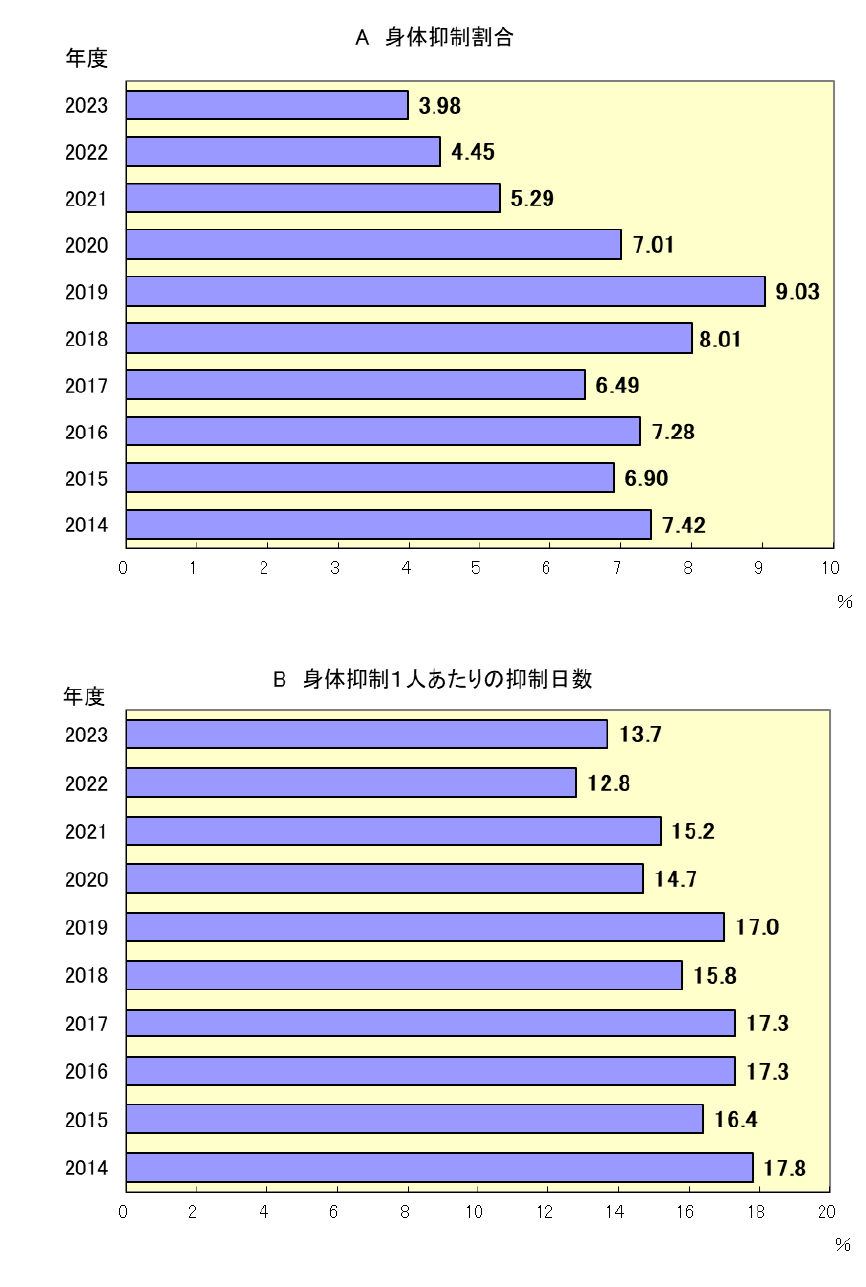

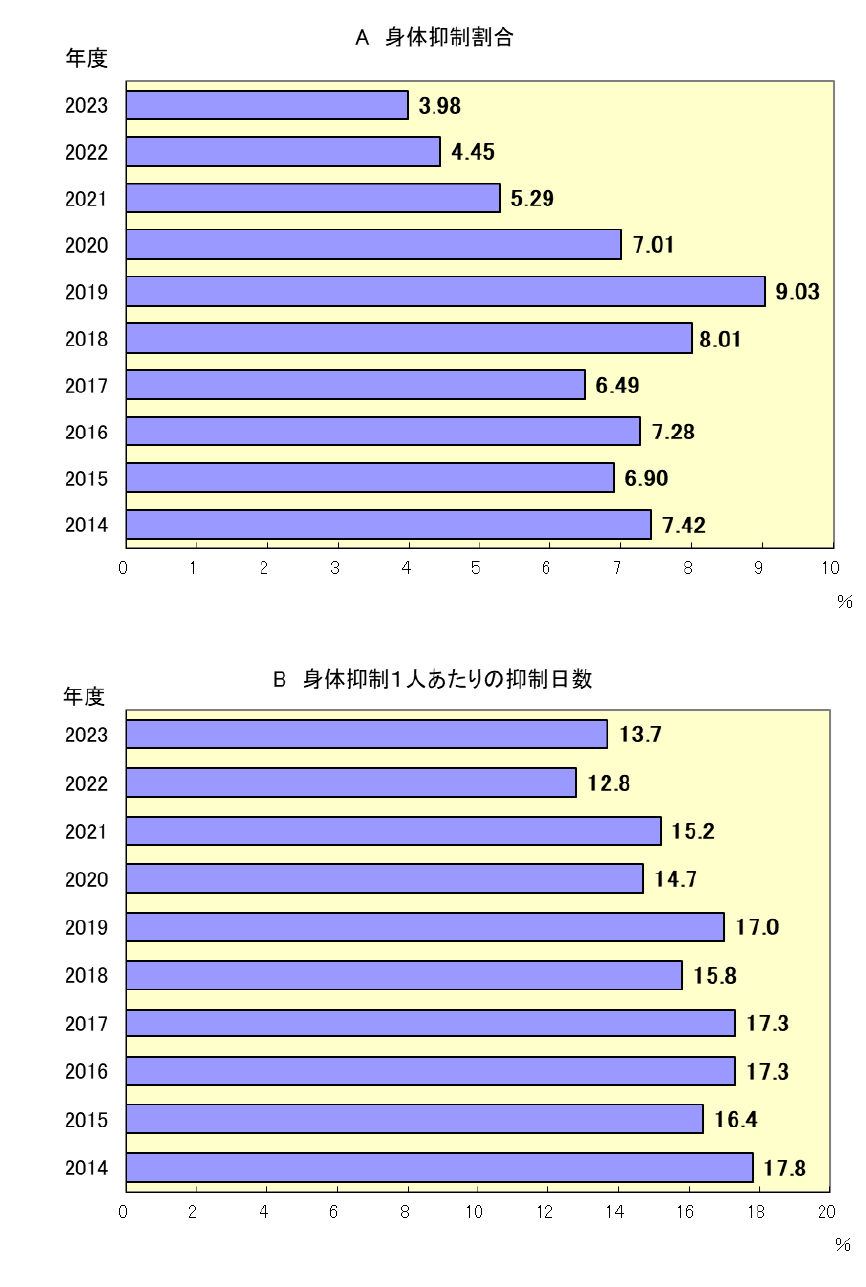

A,身体抑制割合 B,身体抑制1人あたりの抑制日数

- 分子・分母

- 分子:身体抑制を実施した延べ日数

分母:A,当月の入院患者延べ数 B,当月の身体抑制を実施した実患者数

- 備考(除外項目等)

- 抑制とは、抑制帯、抑制衣、ミトン、4点柵、車椅子用ベルトを含みます。

途中抑制を中止し、再度抑制した場合も含みます。

- 指標の説明

- 医療の現場では、自らの身に生じる危険を回避することが困難な患者・高齢者に対して、危険を回避する目的で、身体抑制を選択せざるを得ない場面があります。その際、身体抑制の必要性に関する判断は、患者の生命・身体の安全確保の観点から行い、必要最小限にとどめることが大切です。この指標は、身体抑制の実態を把握し、早期に抑制解除を行う努力が継続されているかを検証するものです。

- 指標の種類

- プロセス

- 考察

- 看護部では、2022 年度より主任・副主任会が主体となり、身体抑制ゼロに向けた取り組みを推進してきました。患者の人権を重視した看護が実践できるよう「抑制解除できる時間の検討」をはじめ、「患者の命を守るための一時的な身体抑制の実施」が明確になるよう、マニュアルと日々の記録の見直を行い活用しています。その成果として2023 年度の抑制割合は3.98%と、経年的に減少させることができています。

2024年度の診療報酬改定においては、さらに身体的拘束等の基準が厳格化され、患者または他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束はおこなってはならないことが明記されています。入院料の施設基準として「組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備すること」が新たに加えられ、身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないことや、身体的拘束最小化チームの設置が要件に追記され、チームの役割として、指針の作成、身体的拘束の実施状況の把握、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること、当該指針の定期的な見直し等が必要とされています。

そのため新たに認知症・せん妄ケア委員会に「身体拘束等最小化チーム」を設置し、各病棟師長がチームの一員として職場ラウンドを定期的に行いながら、身体的拘束解除に向け医師を含む多職種とのカンファレンスを定期的に開催できるよう仕組みづくりを行い、患者の人権尊重と安全を確保したチーム療を展開していきます。

臨床倫理4分割法による事例検討数

- 指標の説明

- 医療現場では、医療関連領域の知識、技術だけでは対処できない様々な問題や葛藤に遭遇します。また、法、社会、文化、宗教に関わる問題も少なくありません。こうした倫理問題へ適切かつ迅速に対処することは、患者中心の医療を実践するためにはとりわけ重要な課題です。

臨床倫理4分割法は、患者の問題を、医学的適応、患者の意向、周囲の状況、QOLの4つのカテゴリーに分けてワークシートに記入し、問題を広い視野から眺め、最善の対応を見出すという方法です。当院では2008年からこの臨床倫理4分割法を導入し、医療ケアチームによる検討を通して現場での倫理的問題に対応しています。臨床倫理4分割法による事例検討数は、倫理問題への対処がどの程度できているかという指標です。また、具体的事例を通してスタッフの倫理教育がどこまですすんでいるかを示す指標でもあります。

- 考察

- 当院では2008年から臨床倫理4分割法による事例検討を始めています。2015年度に、倫理コンサルテーションチームを立ち上げ、院内の倫理課題に関する事例の集約をし、現場での臨床倫理の検討が必要な事例把握と対応を行っています。

2023年度は、4分割法による検討を19事例開催しました。そのうち7事例に倫理コンサルテーションチームが参加をしています。倫理コンサルテーションチームは医師を含めた多職種で構成されています。患者にとっての最善の治療方法やケアについて倫理的側面からの意見を述べ、より高い倫理感を発揮できるよう支援しています。

全体の件数が減少していますが、医師が参加するカンファレンスは10件と例年と大差ありませんでした。主には栄養経路の選択や、治療を拒否し中断する場面の治療方針などが話し合われています。また外来看護のケアの振り返りに4分割法が使用される例も多くありました。

2023年度は、院内医療倫理学習会として弁護士の稲葉一人先生をお迎えして、「DNARを正しく理解する」をテーマに特別講演会を開催し、臨床倫理についての理解を深めました。

今後も、日常診療の場での倫理課題に「立ち止まり」、多職種で意見交換をすることで、患者さんにとっての最善の方針をとることができるよう4分割事例検討に取り組んでいきたいと思います。