チーム医療の指標

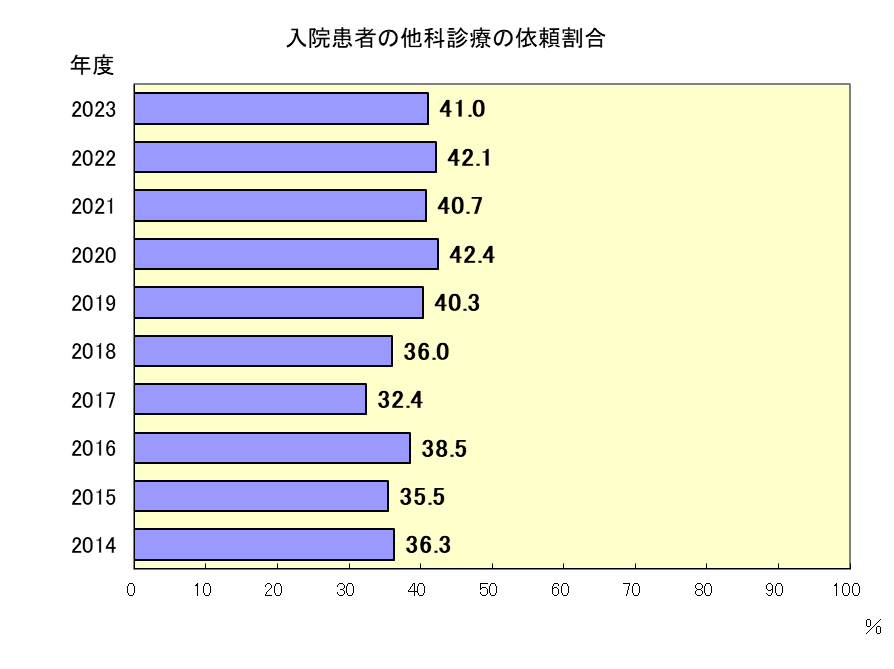

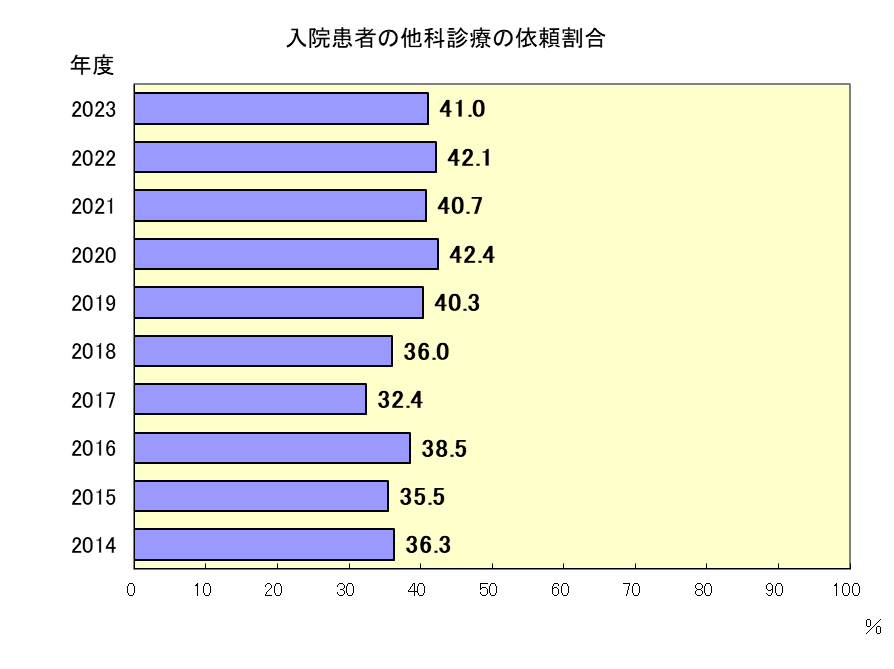

入院患者の他科診察の依頼割合

- 分子・分母

- 分子:退院患者で入院中に他科受診のあった患者数

分母:退院患者数

- 指標の説明

- 多くの疾患を持っている入院患者さんの診療に対して、それぞれの専門の科に診療内容の確認や、協力を依頼することは、診療の透明度、チームワークの度合いを示すもので、医療の質を表します。

- 指標の種類

- プロセス

- 考察

- 2023年度は41.0%と前年より1.1ポイント下がりましたが、2019年以降は40%以上を保っており、専門科間の相談、コミュニケーションが維持されていると思われます。今後も専門科間の協力を進め、よりよいサービスの提供に努めたいと思います。

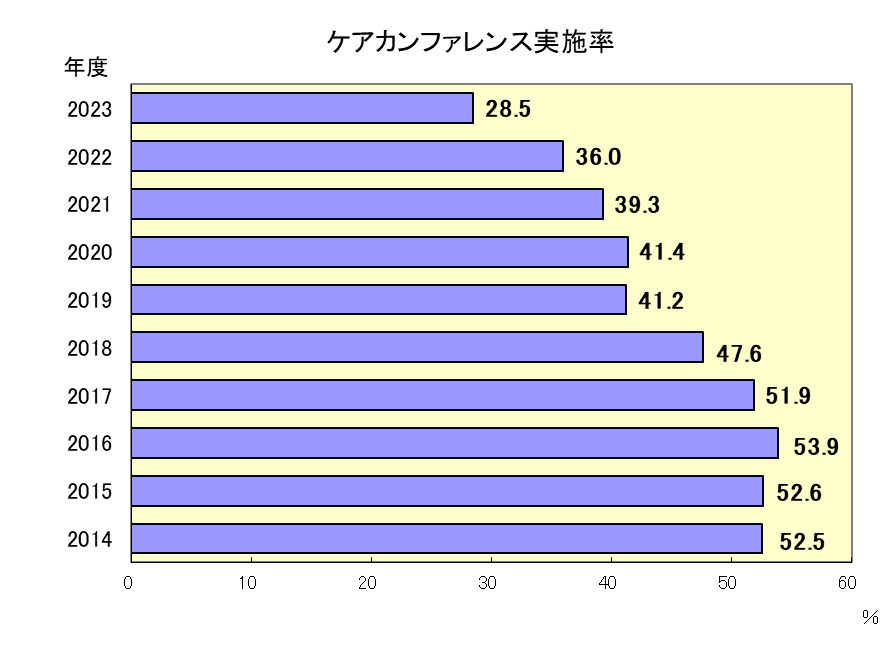

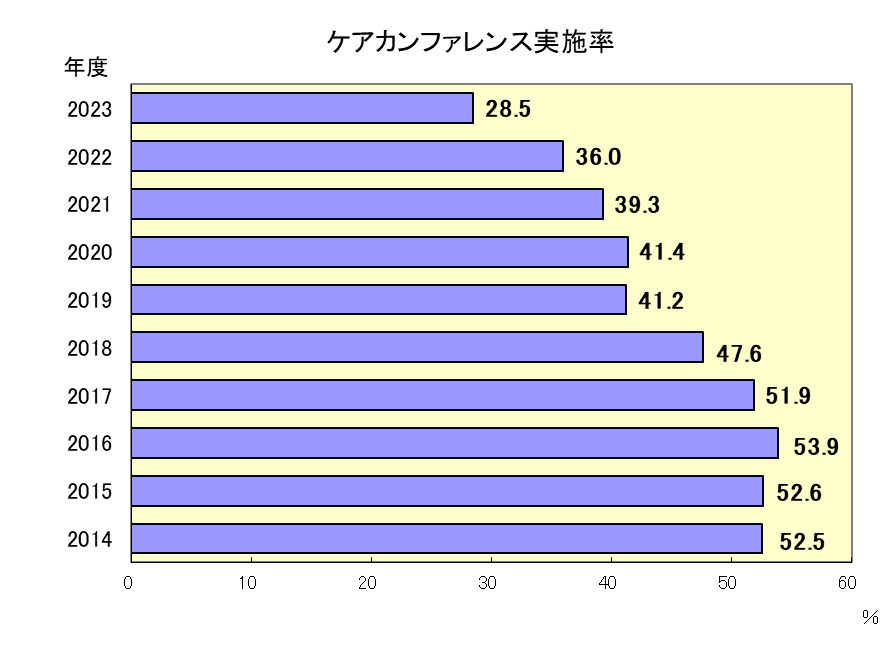

ケアカンファレンス実施率

- 分子・分母

- 分子:退院患者のうち医師・看護師・コメディカルによるカンファレンス記録のある患者数

分母:退院患者数

- 備考(除外項目等)

- 電子カルテ上に、医師・看護師を含む3職種以上が参加したカンファレンス内容の記録があるものを条件としてカウントを行っています。

- 指標の説明

- 患者の多面的な要求に応える医療やケアを実践するには、多くの職種による専門性の結集が不可欠です。初診時や定期的に開催される多職種カンファレンスは、こうした医療やケアの要であり、全人的医療の実践がどの程度できているかをみるための指標として設定しました。全退院患者のうち、一度以上ケアカンファレンスが実施された比率をみたものです。

- 指標の種類

- プロセス

- 考察

- 2023年度の実施率は28.5%で前年より7.5ポイント減少しました。この値は全日本民医連の2023年の中央値、60.62%を大幅に下回っています。

医師の治療方針を多職種で共有し、それぞれが専門的評価を行うことで、患者の状況を把握し、より適切な治療、社会的支援が推進されると思われます。しかし、2016年をピークに減少し続けています。医師体制や、職種によってカンファレンスに対する意識が変わってきていること、コロナ禍で集合してのカンファレンスが困難であったこと等が要因と考えられます。再度、チーム医療、職員教育におけるカンファレンスの役割、あり方についての検討が必要と思われます。

診療報酬上でもチーム医療が重視され、多職種でのカンファレンスの開催が様々な加算の算定要件となり、その記録は算定の根拠にもなっています。患者の多面的な要求に応え、必要な情報の共有が図れるよう、多職種カンファレンスにふさわしい内容の充実をすすめたいと思います。

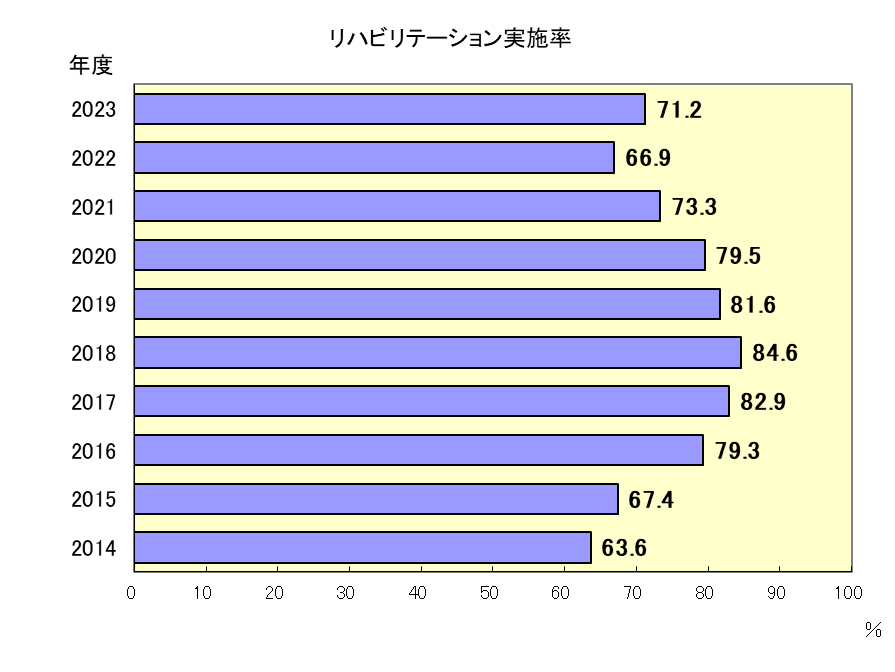

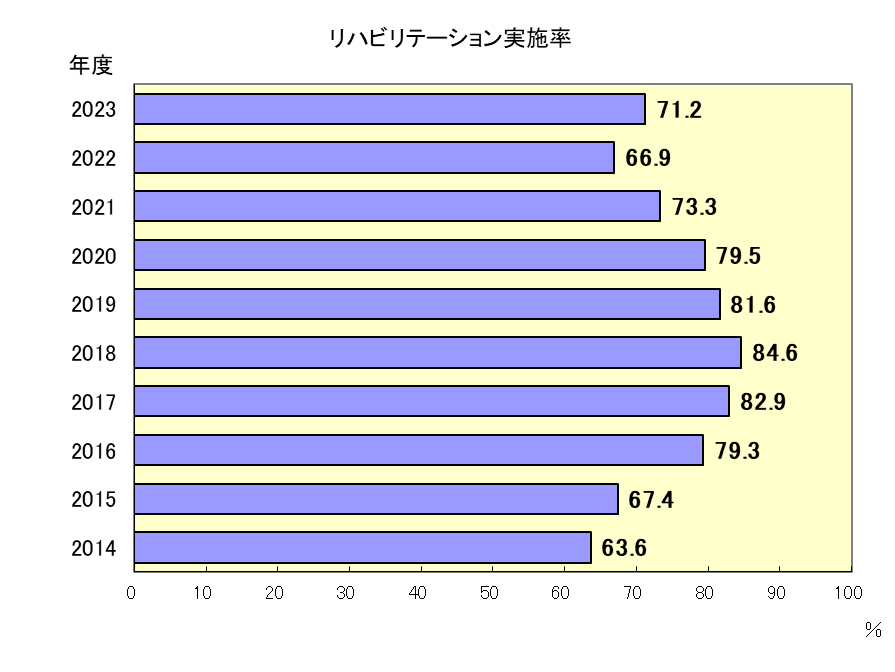

リハビリテーション実施率

- 分子・分母

- 分子:退院患者のうちリハビリテーションを実施した患者数

分母:退院患者数

- 備考(除外項目等)

- 退院患者のうちPT/OT/STのいずれかのリハビリテーションを実施した事がある患者数

但し3日以内退院は除く

- 指標の説明

- 急性期病院に於けるリハビリテーションは、疾病治療に合わせた廃用症候群・合併症などの予防や機能改善を目的としています。そのため早期からのリハビリ介入が重要とされています。当院では入院後早期より多職種(医師、看護師、リハビリテーションスタッフ)で適応について相談しリハビリテーションを実施しています。

- 指標の種類

- プロセス

- 考察

- 2016年度以降リハビリテーション処方のシステム管理や診療体制などを整備し、実施率の拡大を図りました。2019年以降は対象者の拡大だけではなく、患者様1人1人へのリハビリテーション提供量が十分に確保できるよう、体制整備や学習をすすめてきました。

2023年度は実施率71.2%と前年より4.3ポイント増加しています。

2023年の全日本民医連報告では実施率の中央値は63.0%、リハビリ実施単位数(総単位数/訓練実施日数)の中央値は2.38単位でした。2023年の当院のリハビリ実施単位数は1.97でした。実施単位数については中央値を下回りますが、当院では2023年1月に地域包括ケア病棟を開設し、疾患別リハビリテーションにとらわれず患者様へ関わる機会を設け、早期退院や安全な療養生活支援を行っています。

今後も実施率と並行して、患者様に良質なリハビリテーションが提供出来るように体制・体系整備を行うとともに多職種連携の強化や学習に努めていきます。

- 参考文献等

- 厚生労働省「医療の質の評価・公表等推進事業」令和5年度全日本民医連報告

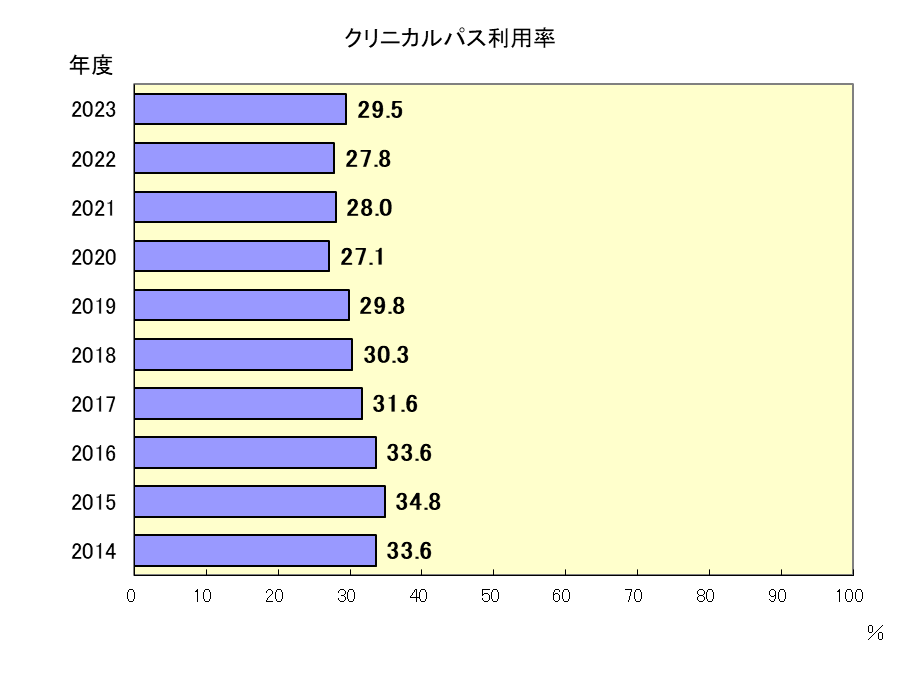

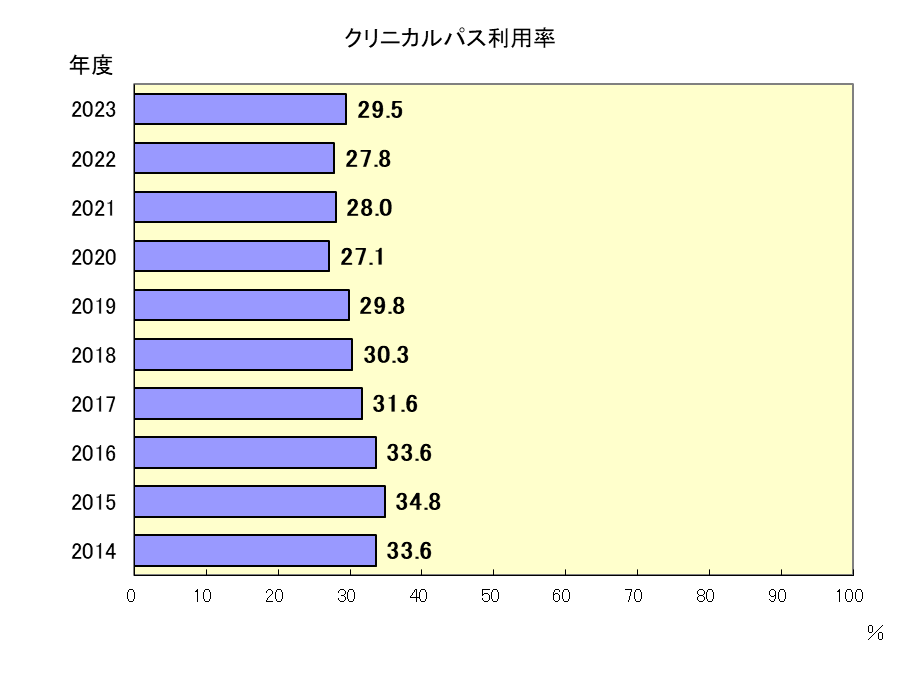

クリニカルパス利用率

- 分子・分母

- 分子:クリニカルパス使用患者数(入院中複数のパスを利用していても1とする)

分母:退院患者数

- 指標の説明

- クリニカルパスは、病気ごとに検査や治療、看護ケアなどの内容およびタイムスケジュールを一覧表にしたものを言います。わが国には1995年頃から導入され徐々に普及してきました。クリニカルパスの使用は、患者さんにとっては診療の予定が分かりやすいという利点があり、医療者にとっては科学的根拠に基づいた標準的な医療の実践、医療スタッフ間での情報の共有、チーム医療の推進に役立ちます。クリニカルパス使用の増加は、内容の分析・見直しにもつながり、医療の質の向上にもつながります。

- 考察

- 2023年度のクリニカルパス利用率は29.5%で、前年から1.7ポイント増加しました。

パス利用率を伸ばすため、内科系のパス作成をすすめる必要がありますが進んでいません。

フレキシブルパス設定を行っているTCS検査についてバリアンス分析を行い、操作不備は昨年の18.3%から5.9%に低下し操作の周知が広がったと思われます。

今後は他のクリニカルパスのバリアンス分析も実施しクリニカルパスの改善、新たなパス作成をより適切な運用で進めたいと思います。

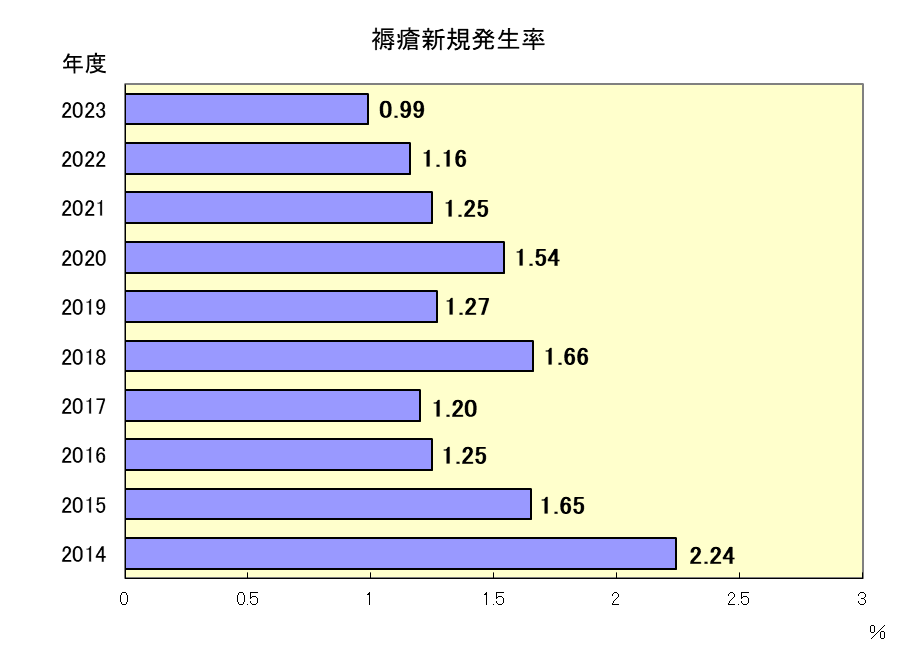

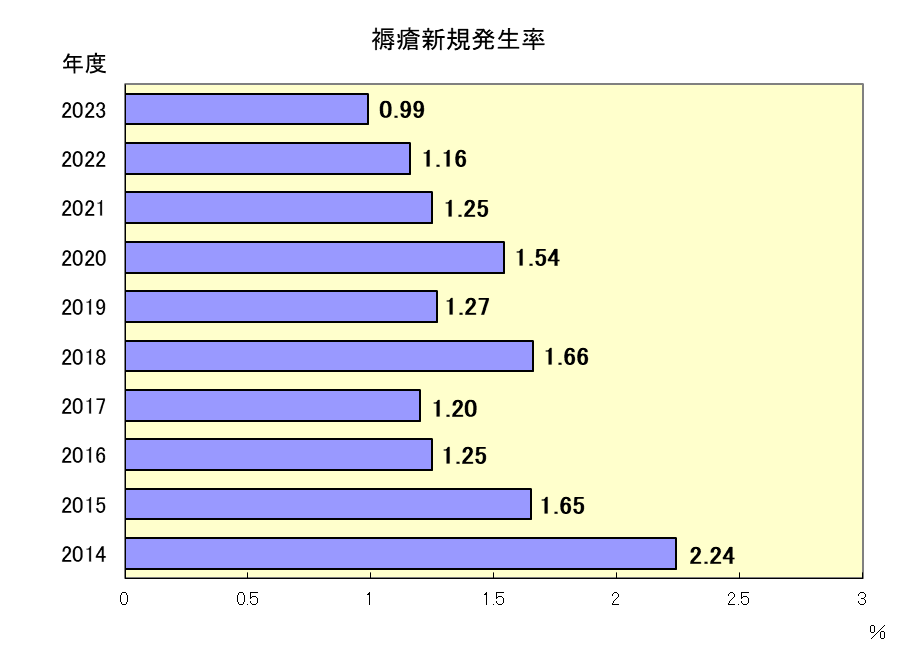

褥瘡新規発生率

- 分子・分母

- 分子:入院後に新規に発生した褥瘡患者数(1名の患者が複数発生しても、患者1名として数える)

分母:調査月の新入院患者数+前月最終日在院患者数

- 備考(除外項目等)

- 入院後に新規に発生した褥瘡を対象としています。DESIGN-R2020で評価。

2021年度からは医療機器による褥瘡は含めない。

- 指標の説明

- 褥瘡予防対策は、提供されるべき医療の室の重要項目であり、全身状態、栄養管理、ケアの質評価に係わる指標です。

- 指標の種類

- アウトカム

- 考察

- 2023年度は前年度と比較して発生率が0.99と低下しました。

2013年からの10年間で最も低く、初めて1%以下になっています。

改善要因として、

①エアマット管理システムを改善し、高機能エアマットの導入が更に促進されたこと

②各病棟に対して皮膚・排泄ケア特定認定看護師が学習会等重点的に介入したこと

③看護教育研修で褥瘡セミナーを行った事

以上の要因が挙げられます。

今年度も引き続き褥瘡発生率の低下を目標とし、褥瘡発生率が1%以下となるよう推進していきたいと思います。

- 参考文献等

- 1)日本褥瘡学会編:褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版),20015.

2)日本褥瘡学会編:ベストプラクティス医療関連機器圧迫創傷の予防と管理,2016.