医療安全の指標

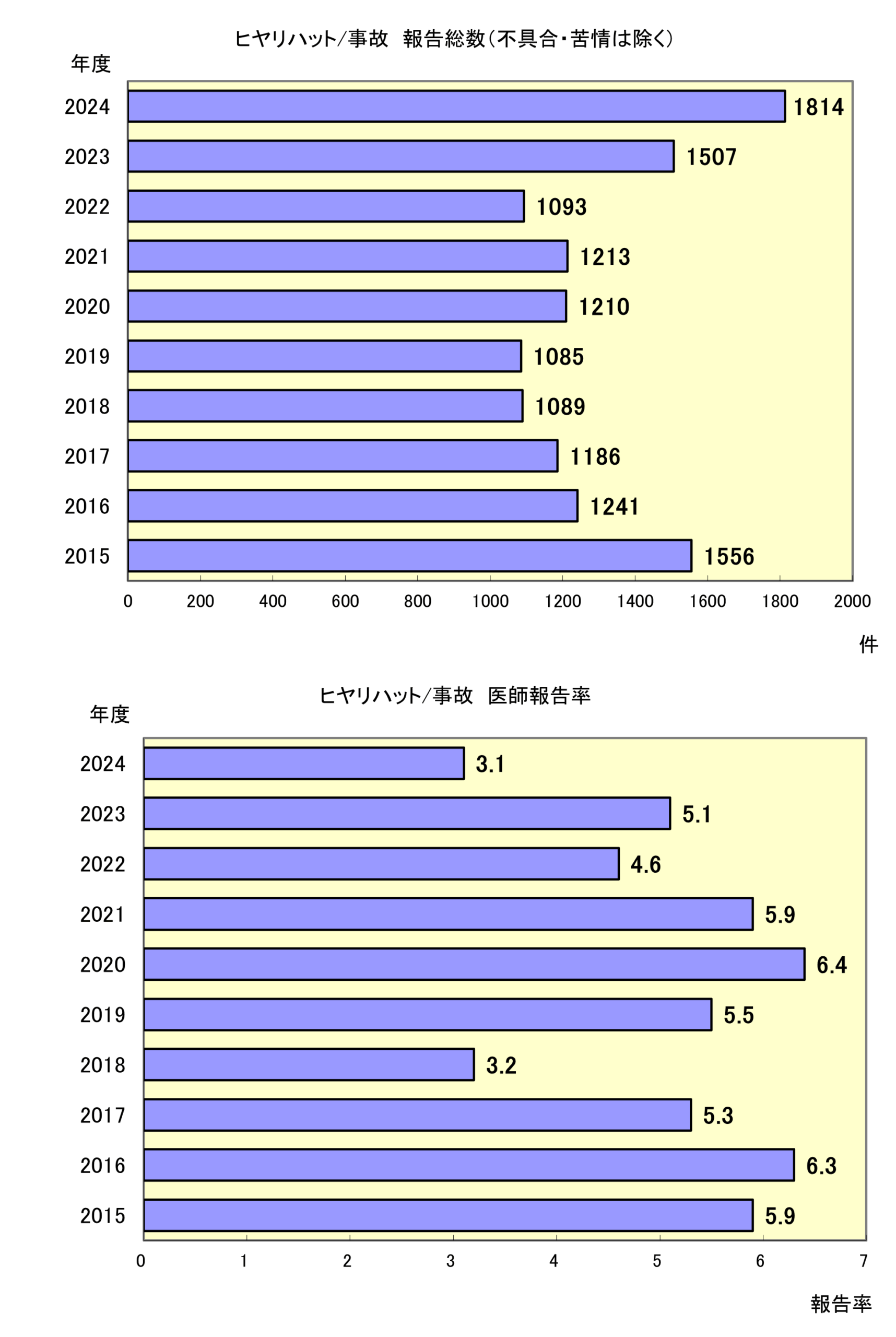

①ヒヤリハット/事故報告数②医師の報告率(医師の報告数/ヒヤリハット事故報告総数)

備考(除外項目等)

不具合・苦情は除く

指標の説明

米国AHRQ(Agency for Healthcare Research and Quality:医療研究品質局)は、医療安全文化評価表を作成し、そのデータを収集・分析し医療安全向上のための活動に用いています。出来事報告の頻度は、安全文化という理念を具体的行動として表すものとして医療安全文化尺度の1つに位置づけられています。

指標の種類

プロセス

考察

2024年度の全報告数は2022件と増加、不具合・苦情を除いたヒヤリハット/事故報告数は1792件でした。適正な報告数については、ベッド数の4倍とする報告もあり、適正な報告数を上回っています。報告数の増加は、職員一人一人のインシデント・アクシデントへの感度が上がった指標であり、報告漏れをなくす意識改革に繋がってきています。

参考文献等

長尾 能雅『インシデントレポートは病院へのコンサルテーション。患者の治療のための前向きの業務』 週刊医学界新聞2882号 2010年

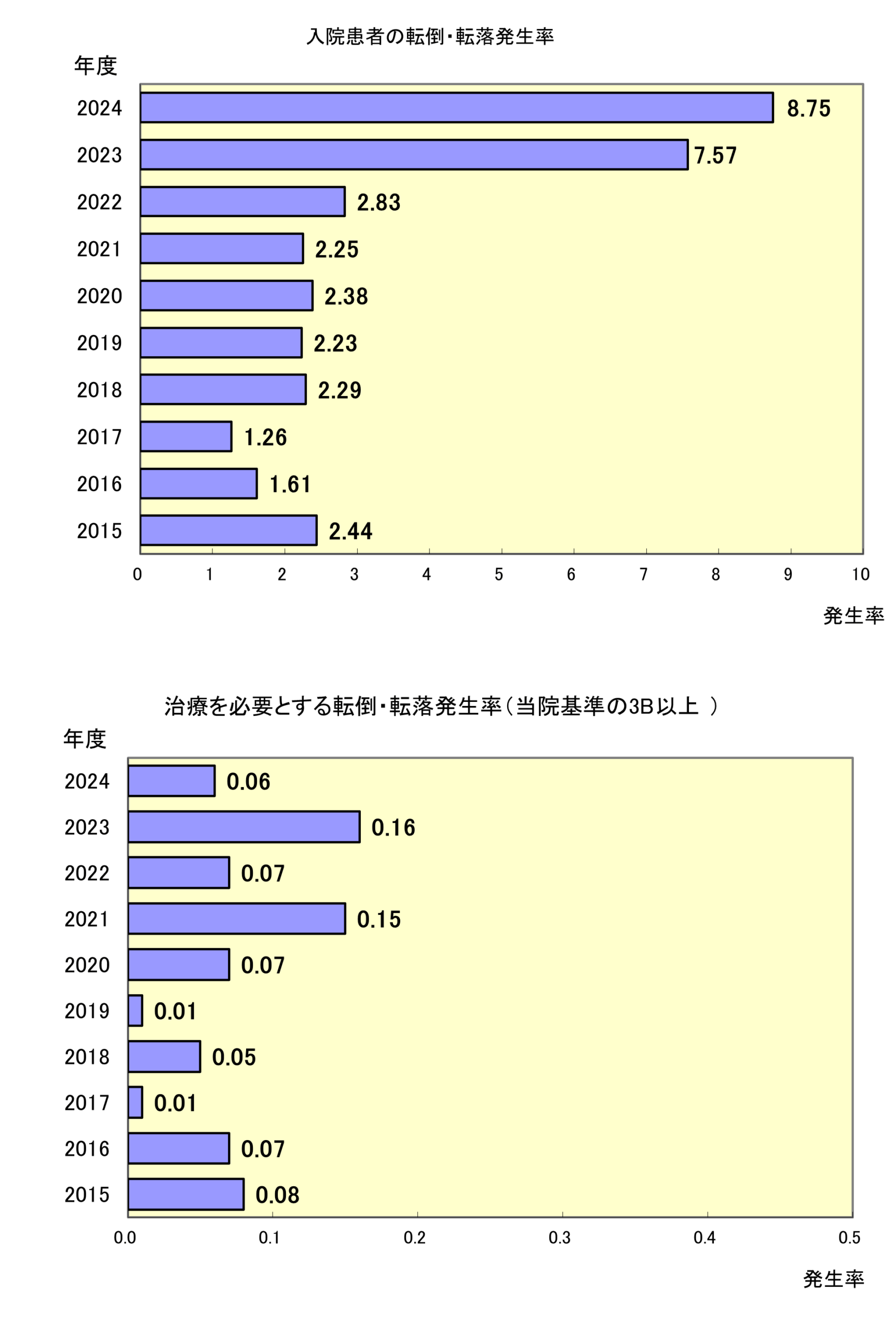

①入院患者の転倒転落発生率 ②治療を必要とする転倒転落事故発生率

分子・分母

分子:①入院患者の転倒転落件数 ②当院の事故レベル区分3b以上の転倒転落件数

備考(除外項目等)

転倒転落件数は、医療安全管理室に報告されたヒヤリハット/事故報告書をベースにしています。

指標の説明

入院における転倒転落事故は多く報告される事例であり、その原因には、入院による環境の変化・疾患そのものの影響や治療・手術などの身体的なものなど様々なリスク要因があります。転倒転落を完全に防止することは難しく、中には重大な結果をもたらす場合もあります。転倒転落の防止対策では、①個々の患者のリスクを把握して事故の発生を可能な限り防ぐこと、②万が一事故が発生したとしても患者に及ぶ被害を最小限にするという2つの視点からの取り組みが重要です。

指標の種類

アウトカム

考察

転倒転落発生件数は、2024年度731件と増加しました。ただし、治療を必要とする転倒・転落発生数は31件と減少しています。濃厚な処置・治療を必要とするものは5件で昨年の半数以下となっています。

参考文献等

『実践できる 転倒・転落ガイド』学習研究社

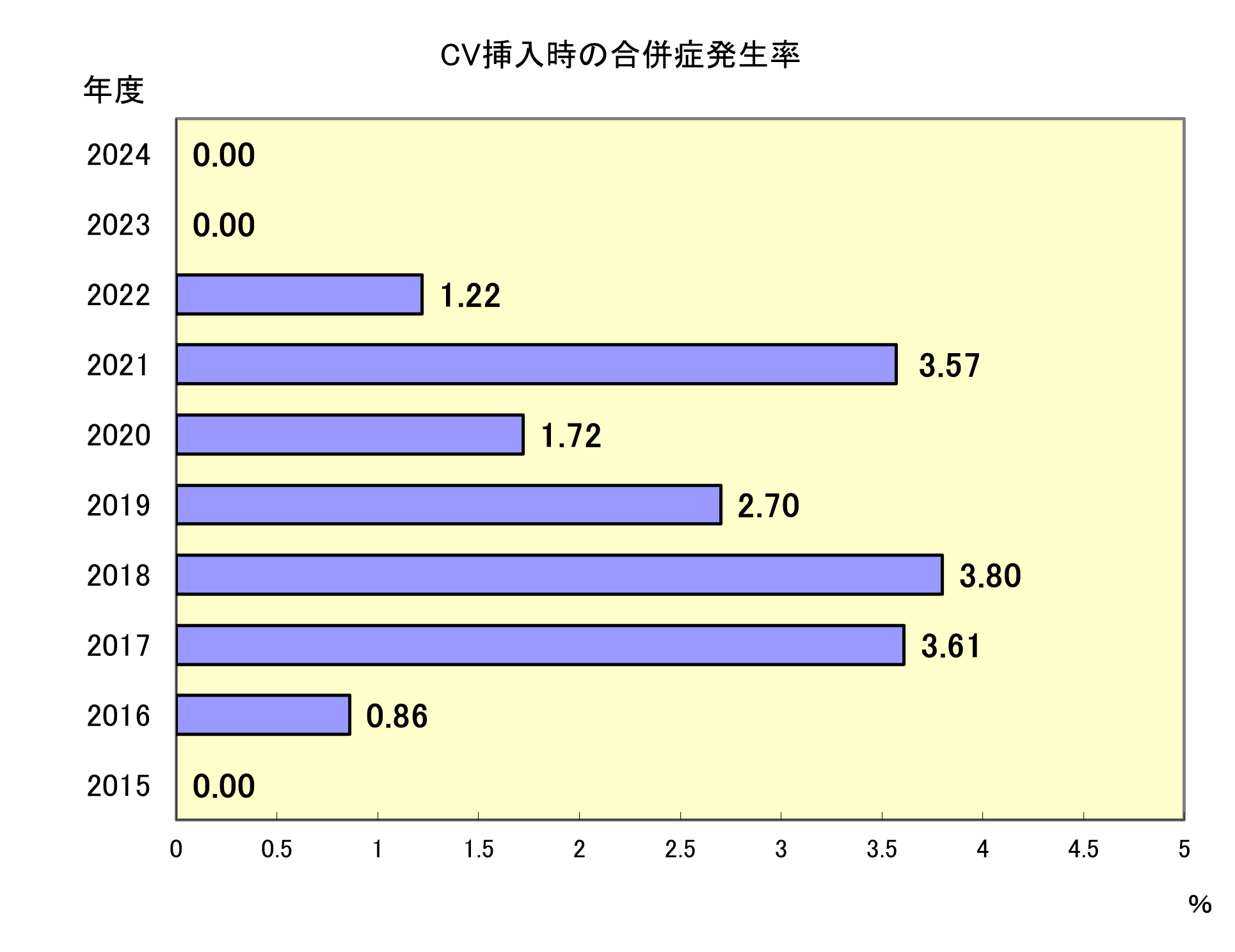

CV挿入時の合併症発生率

分子・分母

分子:レベル3b以上の合併症件数(感染除く)(バリアンス報告)

指標の説明

中心静脈カテーテル(CVC)挿入は、全身管理を目的に日常的に行われている医療行為ですが、リスクを伴う危険な手技でもあります。この手技に関連したアクシデントが少なからず発生していたため、これまで再発防止の取り組みがなされています。

考察

CV挿入に伴う合併症の発生率の低減を目標に、2013年から安全なCV挿入にむけた仕組みづくり(セルジンガーキットの導入、エコーガイド下穿刺手技の導入、CV挿入時の救急カートの設置とモニター装着、マキシマルバリアプリコーションの実施、24時間のモニタリング、挿入時のチェックリストによる安全確認、CV・PICC挿入報告書の導入、教育・トレーニング、PICCの導入等)に取り組んできました。

参考文献等

2015 医療安全全国共同行動(医療安全実践ハンドブック)

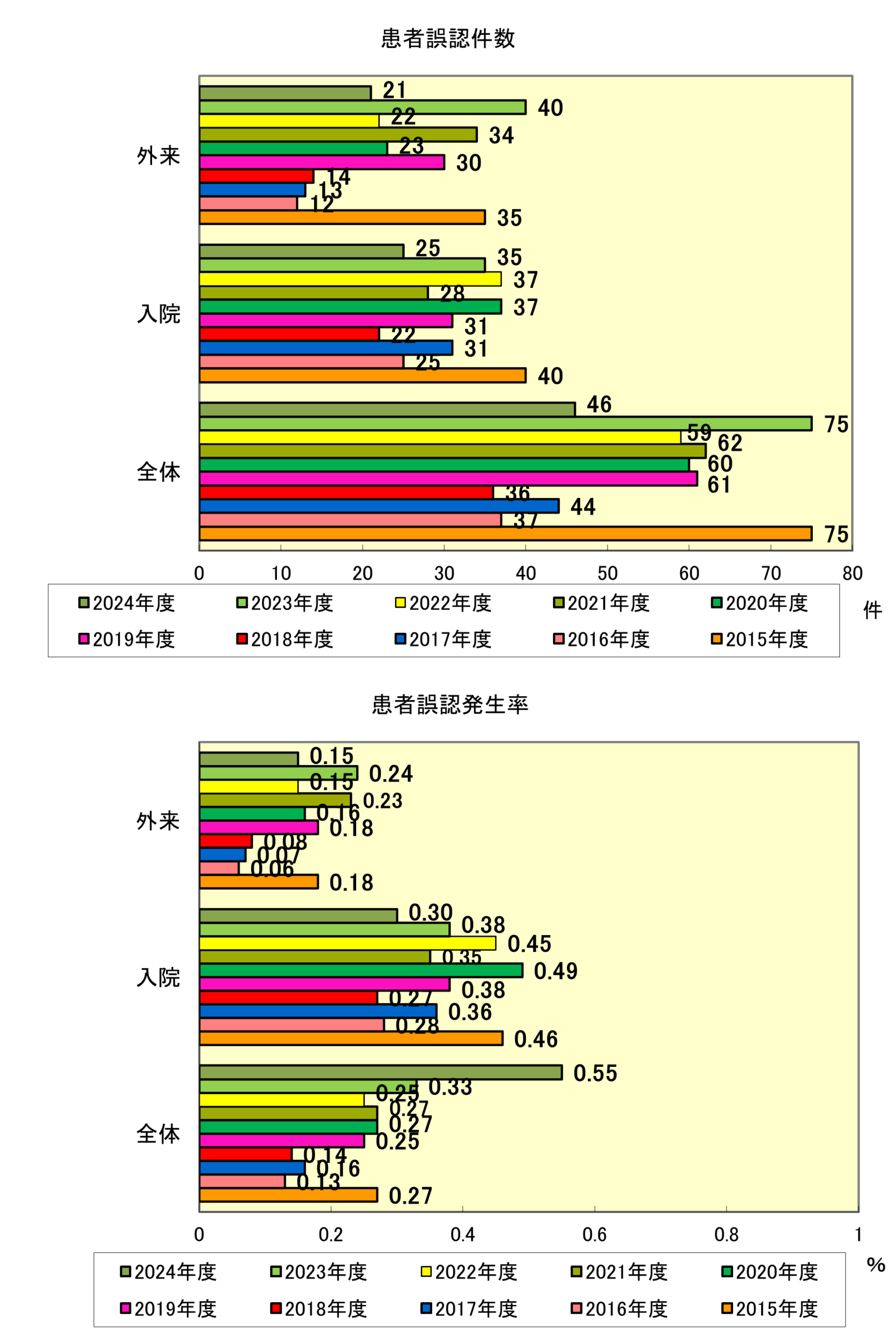

①患者誤認発生率 ②患者誤認件数

分子・分母

分子:患者誤認発生件数

備考

患者誤認件数は、医療安全管理室に報告されたヒヤリハット/事故報告書をベースにしています。

指標の説明

患者誤認には、患者Aを患者Bとして薬剤を投与したり検査や処置等を実施する「患者同定の間違い」と患者の同定は正しいが、別の患者の薬剤を投与したり検査や処置等を実施する「処置等の取り違え」を含んでいます。また受付時の登録間違い・書類の受け渡し間違い・書類・フィルム・検査結果への名前の誤記載等も含めています。

指標の種類

プロセス

考察

2024年度の患者誤認件数・発生数は46件で、昨年に比べて優位に減少しています。

参考文献等

福井次矢監修『Quality Indicator2010「医療の質」を測り改善する』 インターメディカ(2010)

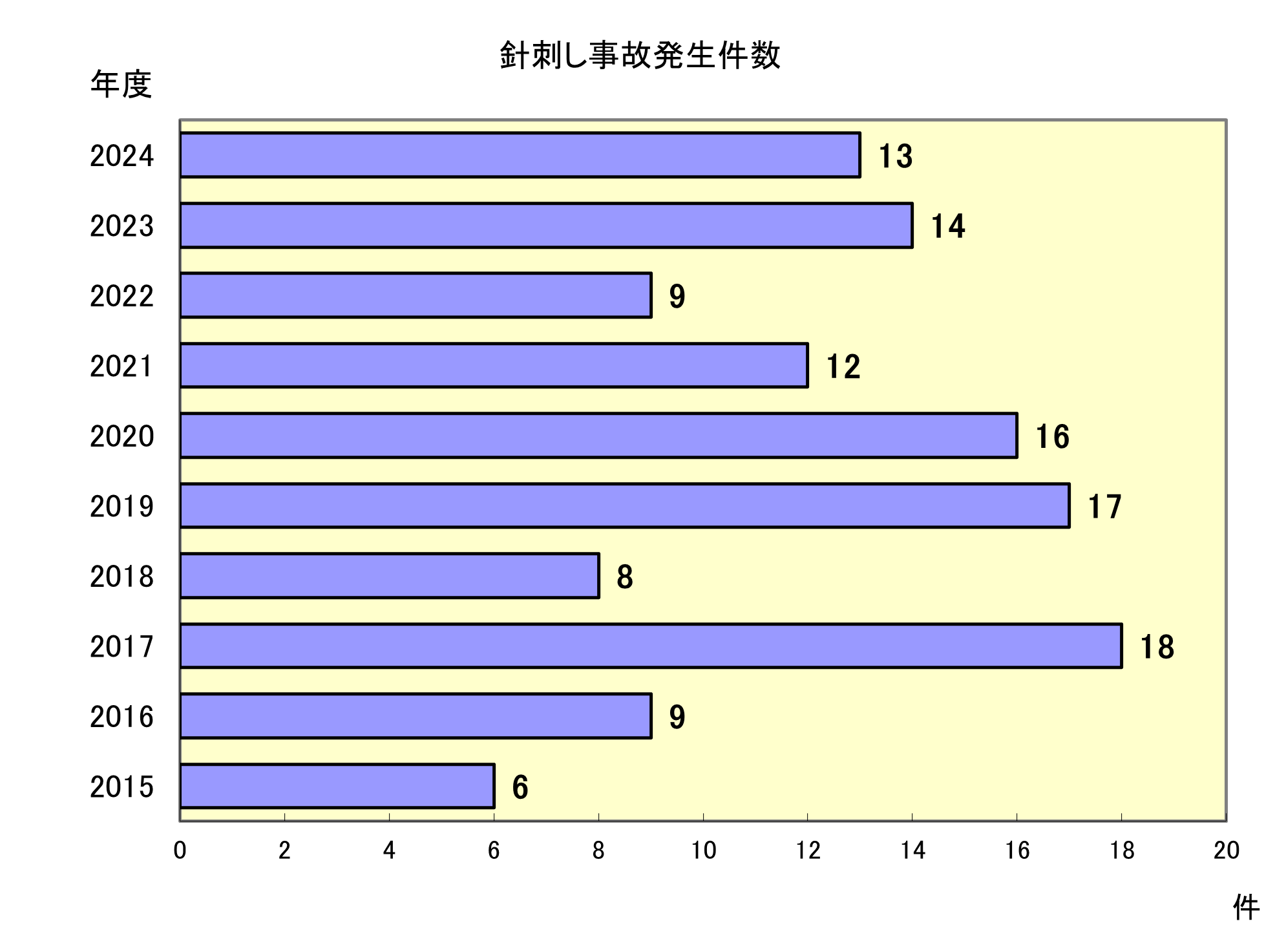

針刺し・切創事故発生件数

指標の説明

血液・体液暴露は医療従事者の健康や生命を脅かす重大な出来事です。特に針刺し事故は、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルスなど危険な感染のリスクが高く、恒常的な防止策が必要です。針刺し事故を減らすには、安全装置つき器材の導入や、その正しい操作方法の習得と処理方法の徹底が求められます。

指標の種類

アウトカム

考察

2023年度まで、当院の針刺し事故の原因機材として、インスリン針が約40%を占める状況でした。そこでインスリン針の安全機材導入に向けて学習会を実施し、2023年度末までに全病棟でインスリン針の安全機材導入を行いました。2024年度は、インスリン針での針刺し事故は全体の約25%となり、事故件数が減少しています。

参考文献等

一般財団法人 職業感染制御研究会 ホームページ EPINet日本版サーベイランス2004-2020