職員健康管理の指標

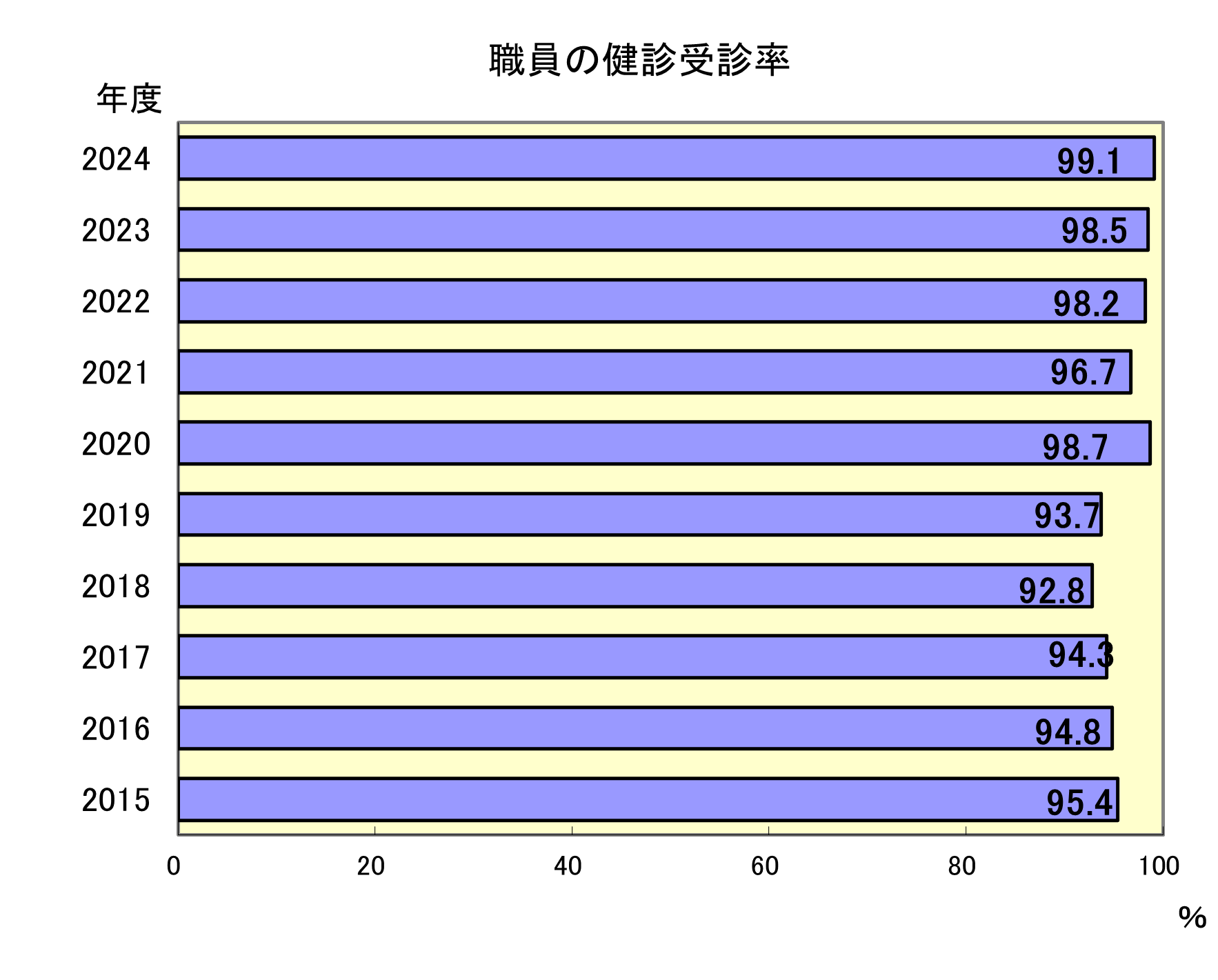

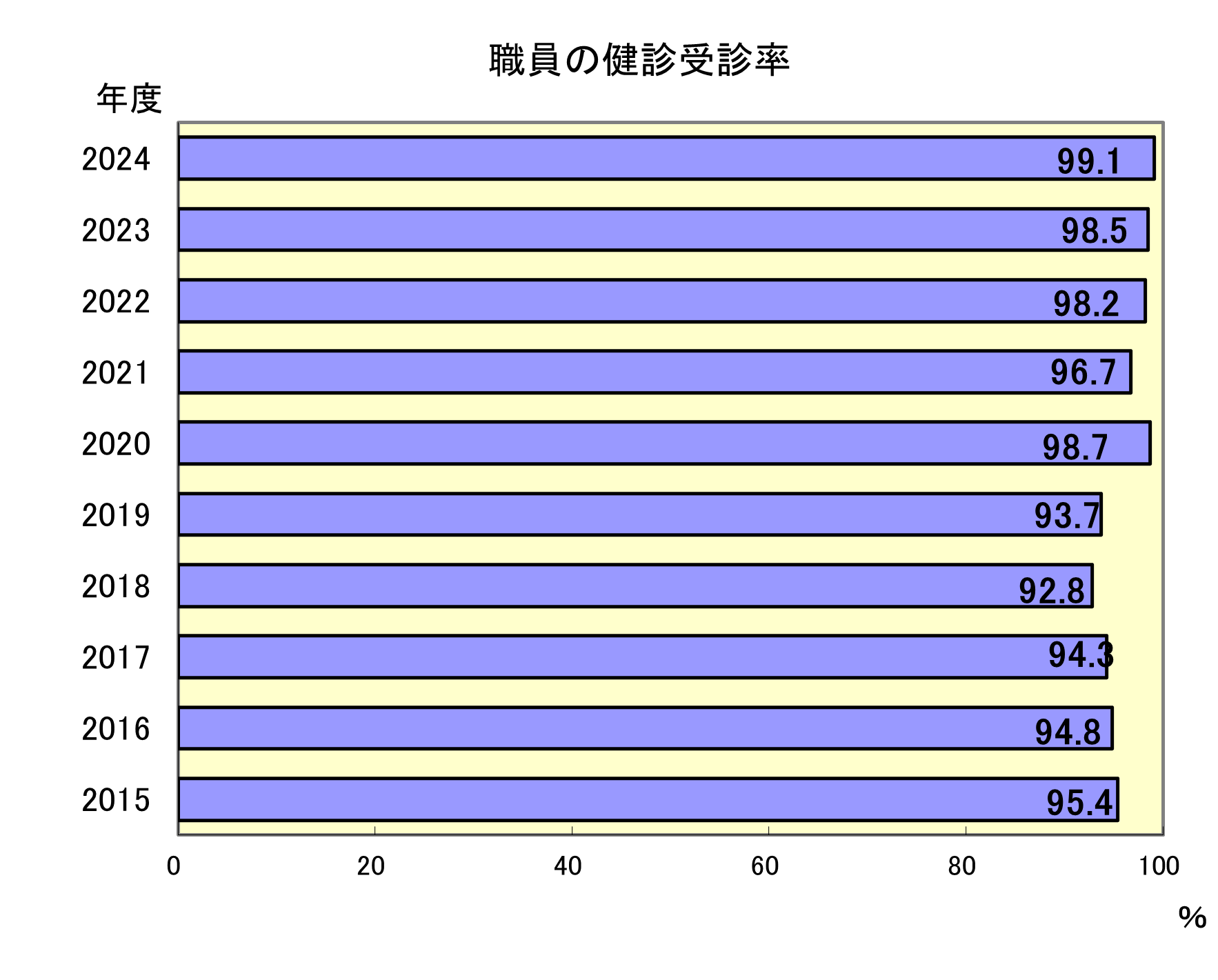

職員の健診受診率

- 分子・分母

- 分子:事業所健診の受診者数 532

分母:健診対象職員数 537

- 指標の説明

- 職域で実施される健康診断は労働安全衛生法によって定められており、職員の安全と健康を確保するために、対象となる全職員に実施することが義務づけられています。

医療従事者は、各自の健康については自己管理を行うことが求められていて、特に直接患者さんと接する機会の多い職種では、定期的に健康診断を受けることが重要です。

- 考察

- 2024年度の職員健診受診率は99.1%(受診532/537名)でした。昨年同様、育休・病欠・長期の外部研修者などを除く全員が受診しています。

平日や午前中受診が難しい職種の対応や、休業明けの職員に対する受診漏れチェックを継続的に行い受診率向上につなげています。

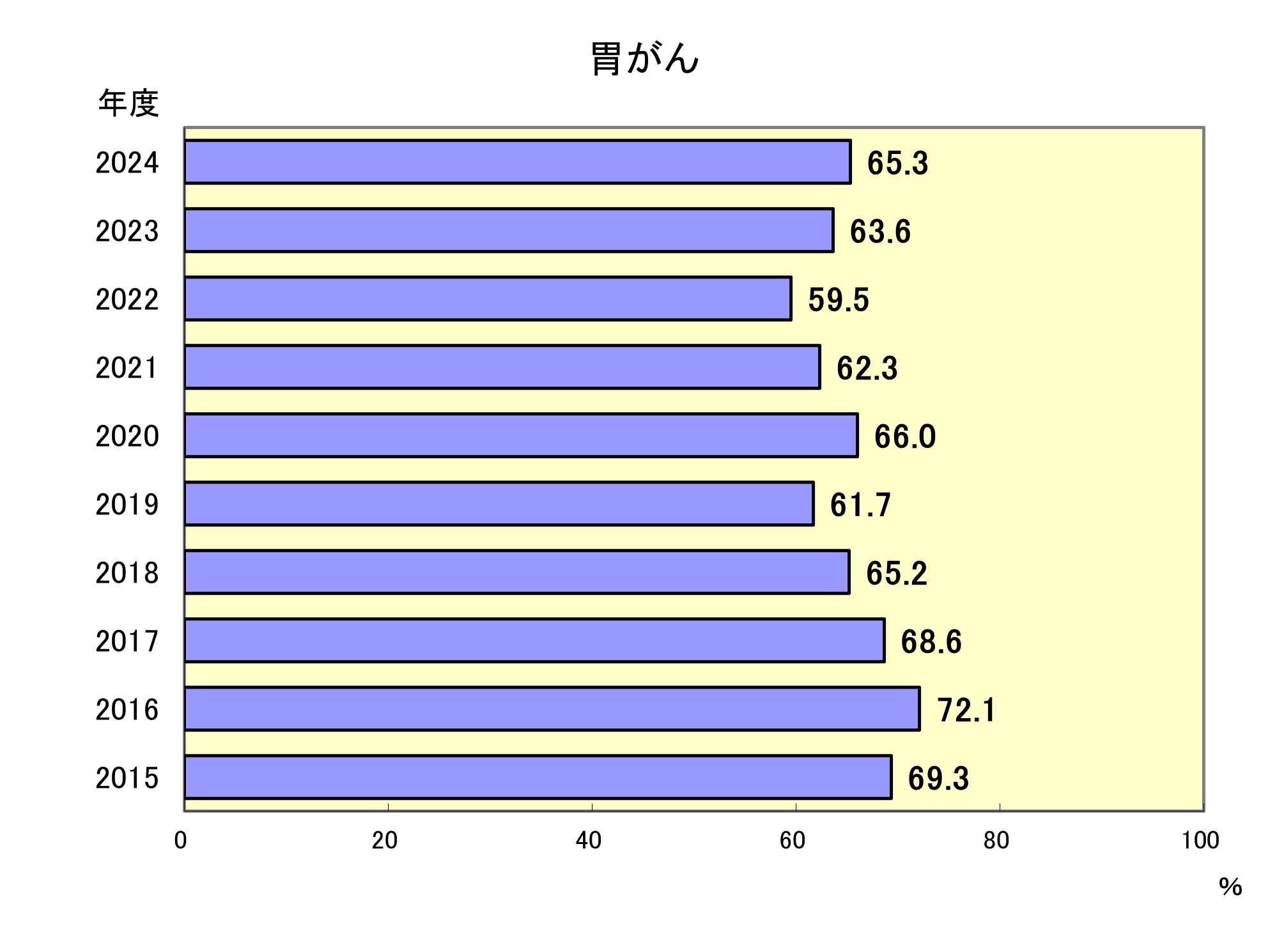

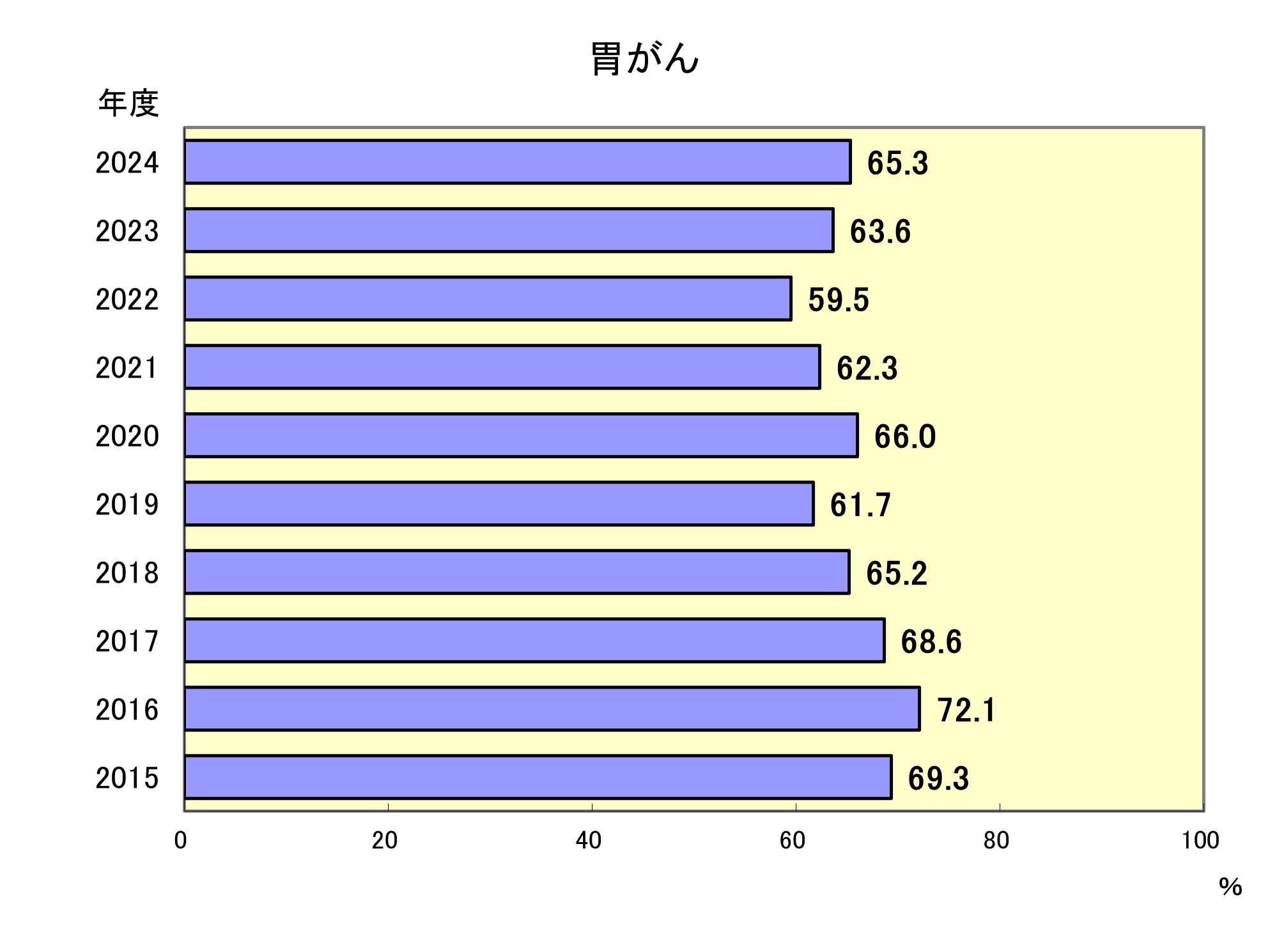

胃がん検診受診率

- 分子・分母

- 分子:胃がん検診受診者数 218

分母:胃がん検診対象者数 334

- 指標の説明

- 胃がん健診対象は、協会けんぽに加入している35才以上の職員です。希望者にがん検診を実施しています。

- 考察

- 2024年度の受診率は65.3%(218/334人)で、前年から1.7ポイント増加しました。保険組合より特別な理由がない限りキャンセル不可としています。健診予約時の声かけ、管理を通しての受診勧奨を行っています。

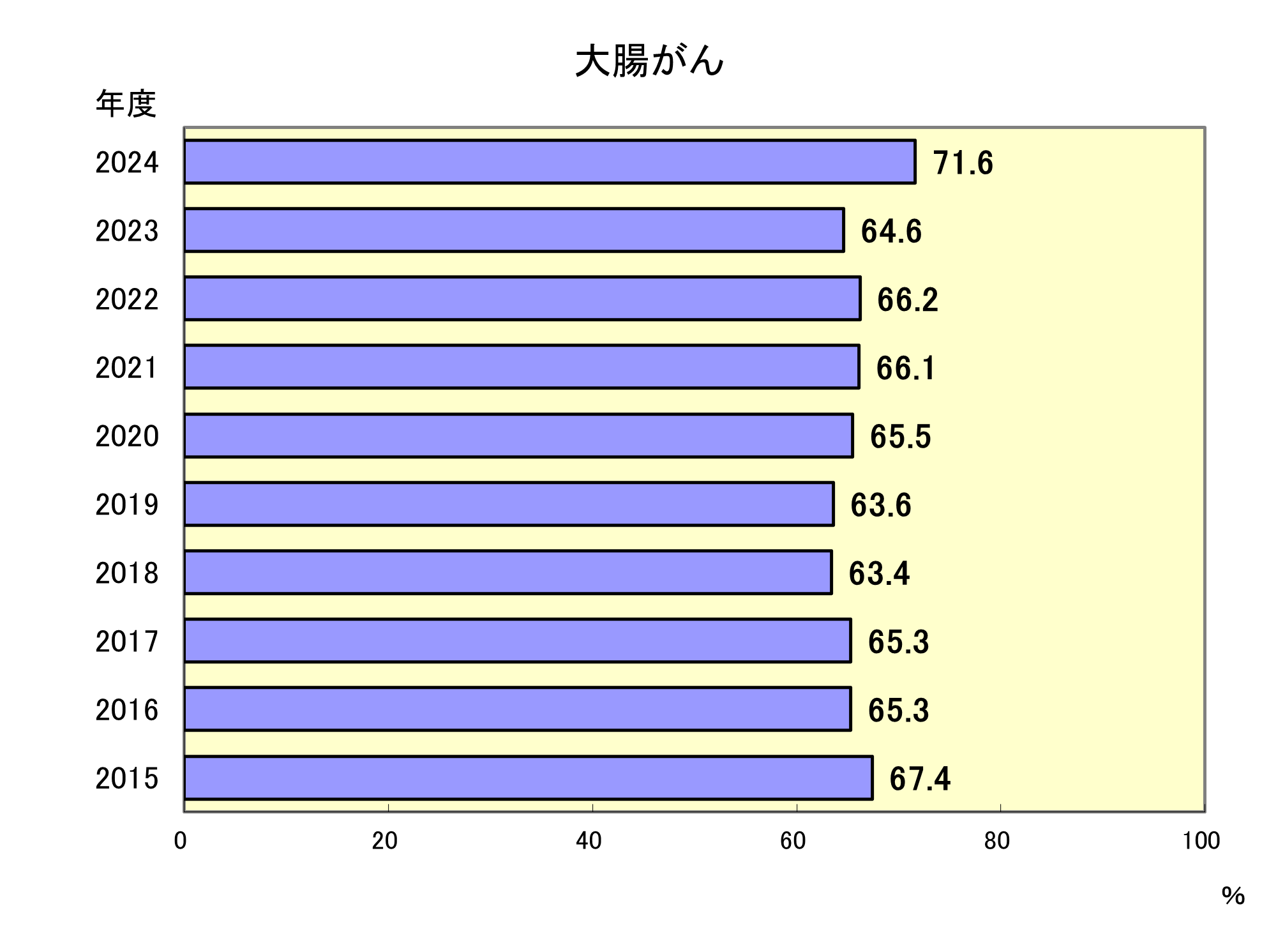

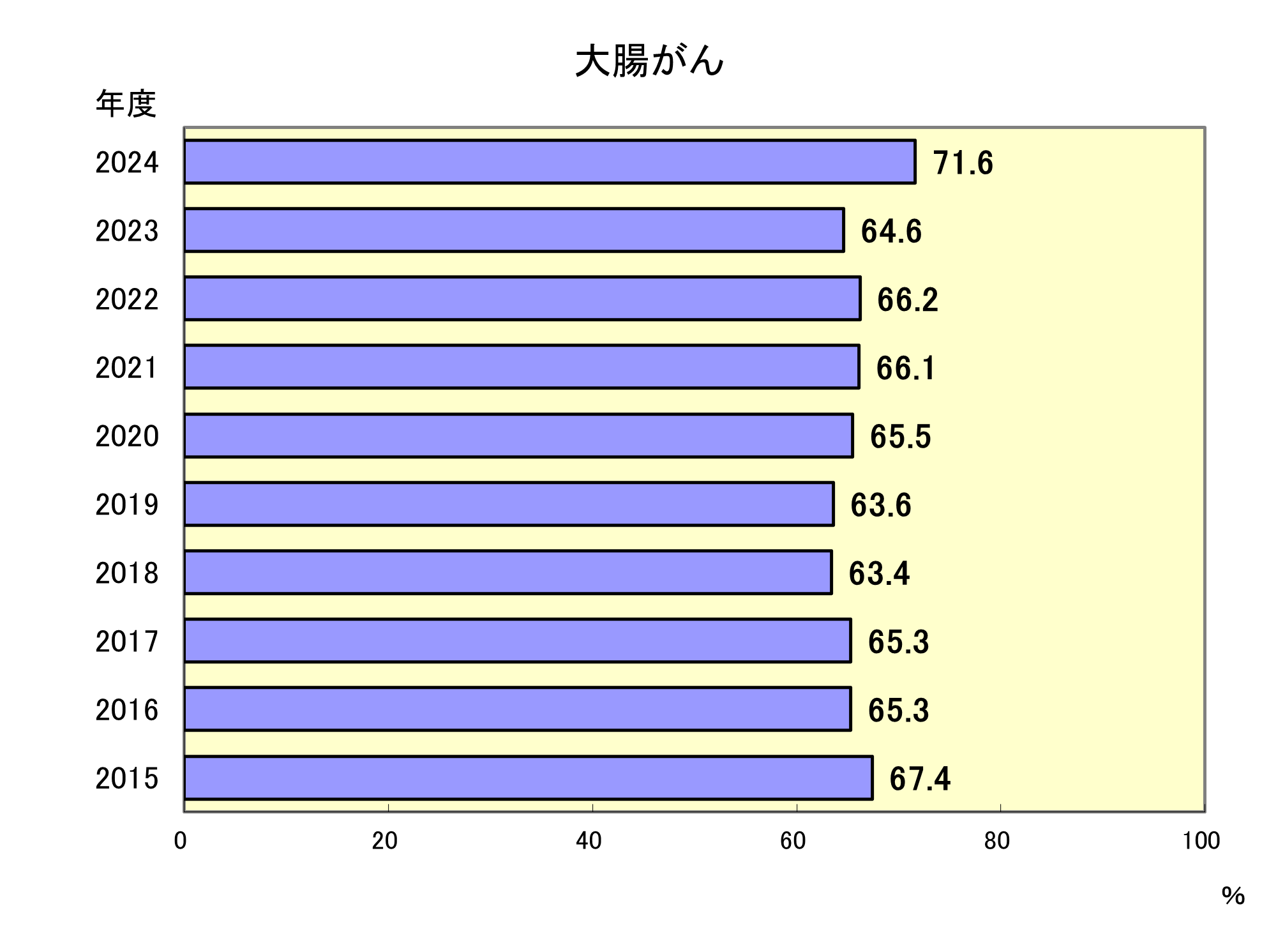

大腸がん検診受診率

- 分子・分母

- 分子:大腸がん検診受診者数 239

分母:大腸がん検診対象者数 334

- 指標の説明

- 大腸がん検診対象は、協会けんぽに加入している35才以上の職員です。希望者にがん検診を実施しています。

- 考察

- 2024年度の受診率は71.6%(239人/334人)で、受診率は向上しています。気軽に受けられる検査として職員向けの健診ニュースで呼びかけ、健診2週間前には検査容器を配布しています。健診日に提出できない場合は後日でも受付可能としており(2週間以内で提出)、今後も受診率を上げる呼びかけをすすめていきます。

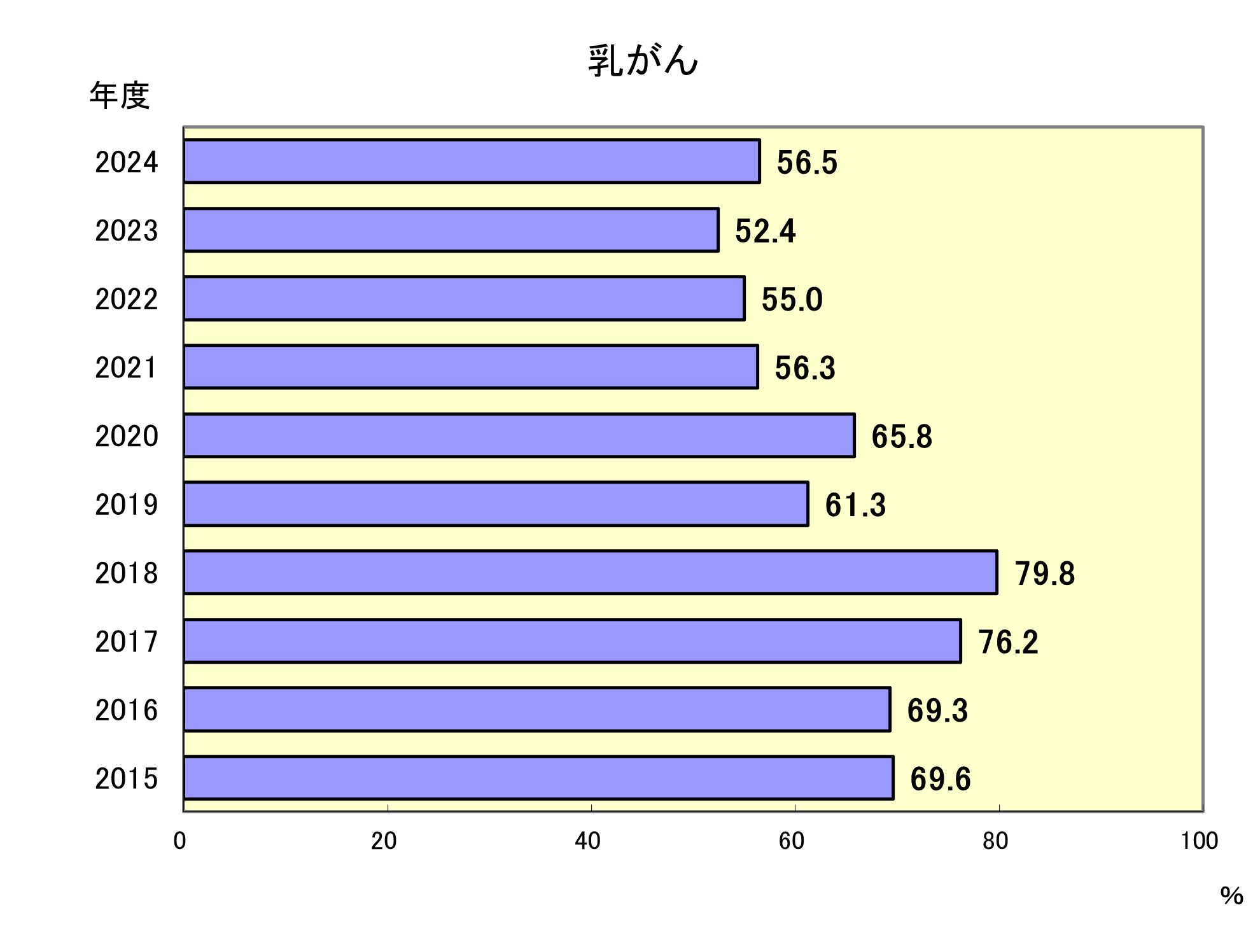

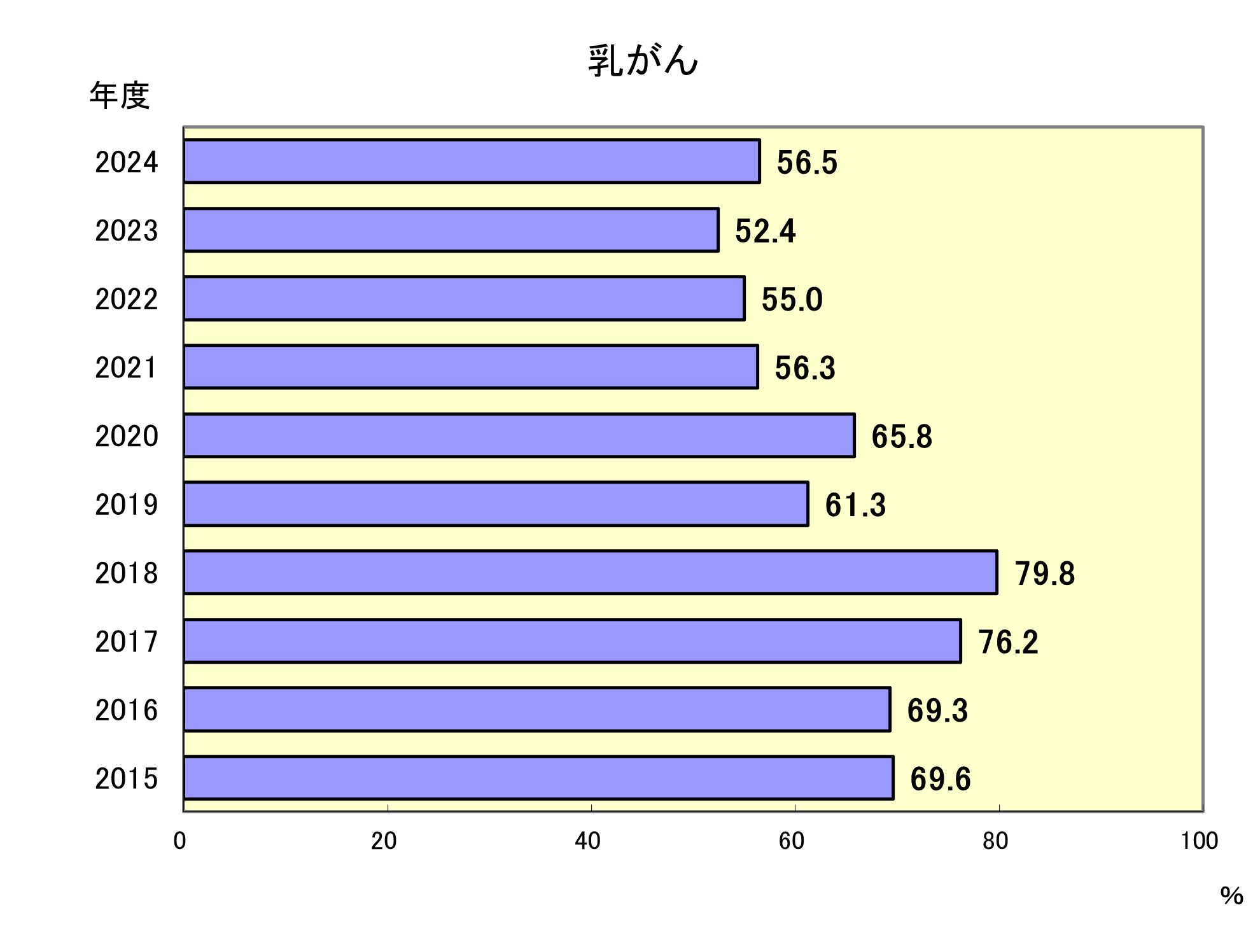

乳がん検診受診率

- 分子・分母

- 分子:乳がん検診受診者数 140

分母:乳がん検診対象者数 248

- 指標の説明

- 協会けんぽに加入している40歳以上の職員は2年に1度受けることができますが、倉敷市のはがきを利用すれば毎年受けることができます。

- 備考

- 特に40歳以上の女性職員を対象に毎年の受診を勧めています。

- 考察

- 乳がん検診は、マンモグラフィと乳腺エコーのどちらかを選択することができます。

2024年度の受診率は56.5%(140人/248人)です。2020年度より乳がん検診の負担割合を事業所が一部負担しています。また、乳がん・子宮がん検診については職員用の午後枠を設定したり、健診当日でも追加可能にし、受けやすい環境作りを心がけていますが、受診率が向上しないのが現状です。今後も乳がん検診の重要性や環境作りをすすめ、受診者数の増加を目指します。

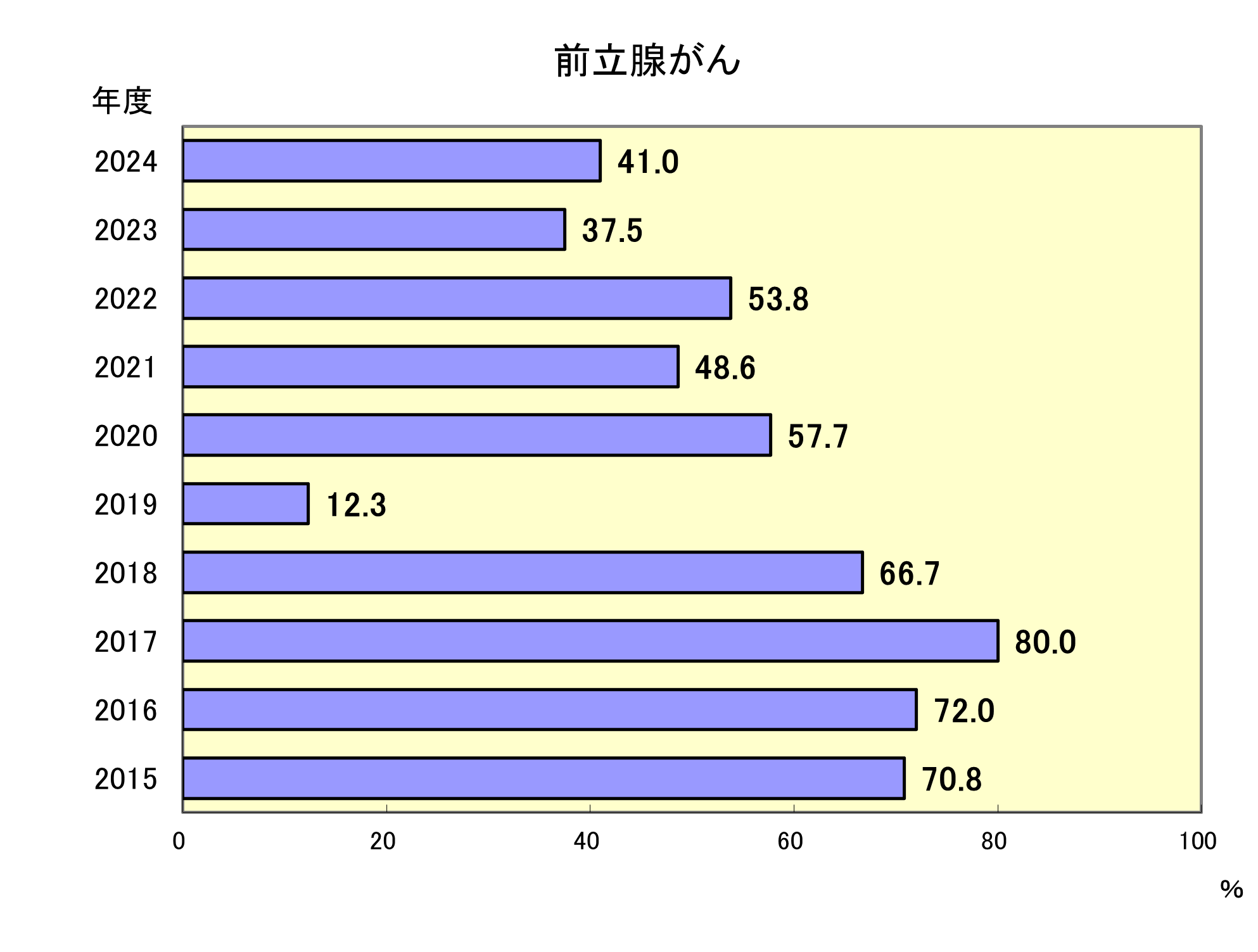

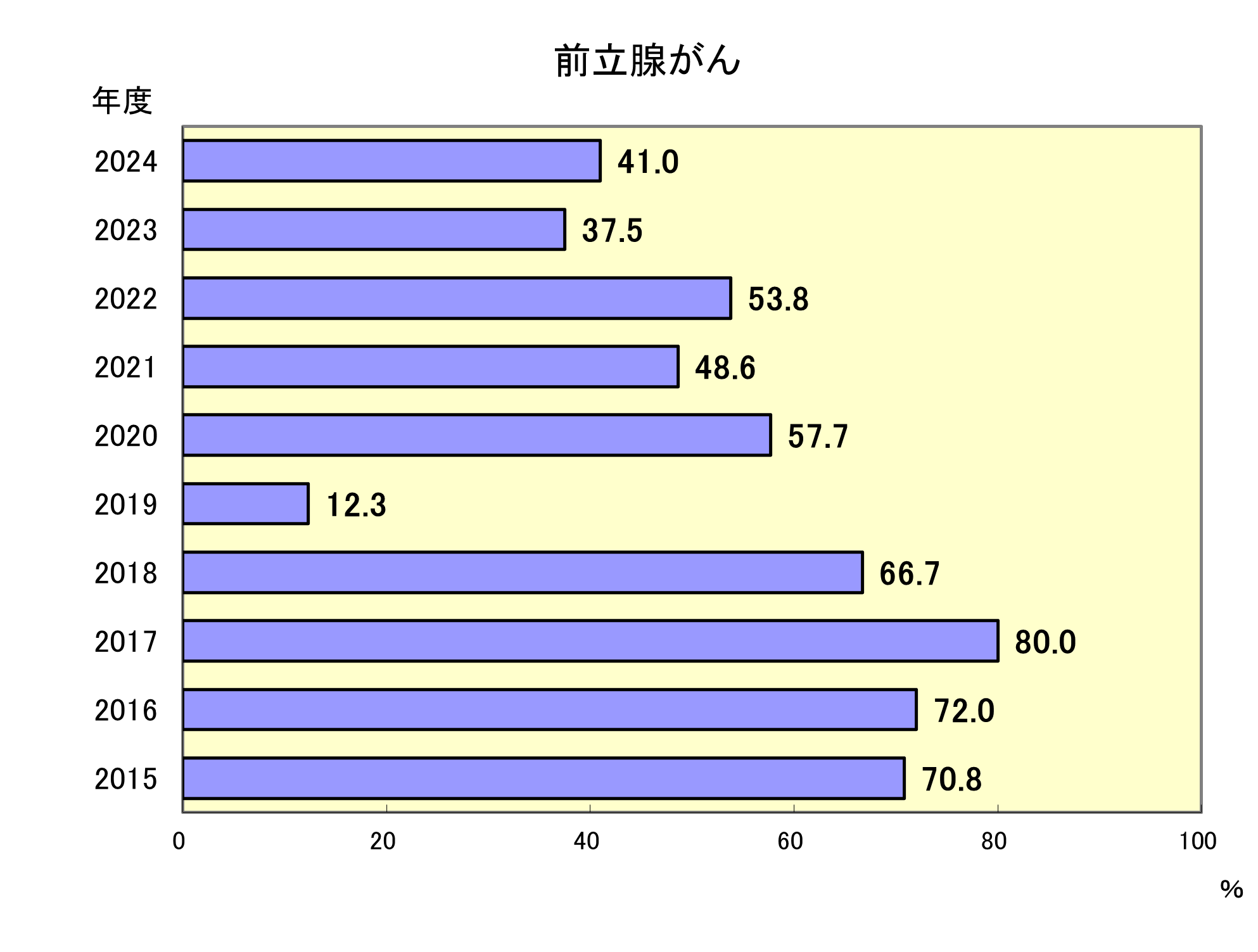

前立腺がん検診受診率

- 分子・分母

- 分子:前立腺癌検診受診者数 16

分母:前立腺癌検診対象者数 39

- 備考

- 50才以上の男性職員に勧めています。希望者は検診料金の負担が必要です。

- 考察

- 2024年度の受診率は41.0%(受診者数16人/対象者数39人)でした。2019年度に健保組合の変更により、協会けんぽ検診には前立腺癌検診が含まれず、大幅に受診率が減少しました。2020年度より自己負担額を事業所が一部負担し職員への負担を軽減しています。また、50歳以上の男性職員には健診当日にも受診勧奨等行っていますが、増加に至っていません。今後も検査の重要性の周知、受けやすい環境作り等を行い、受診者数の増加を目指します。

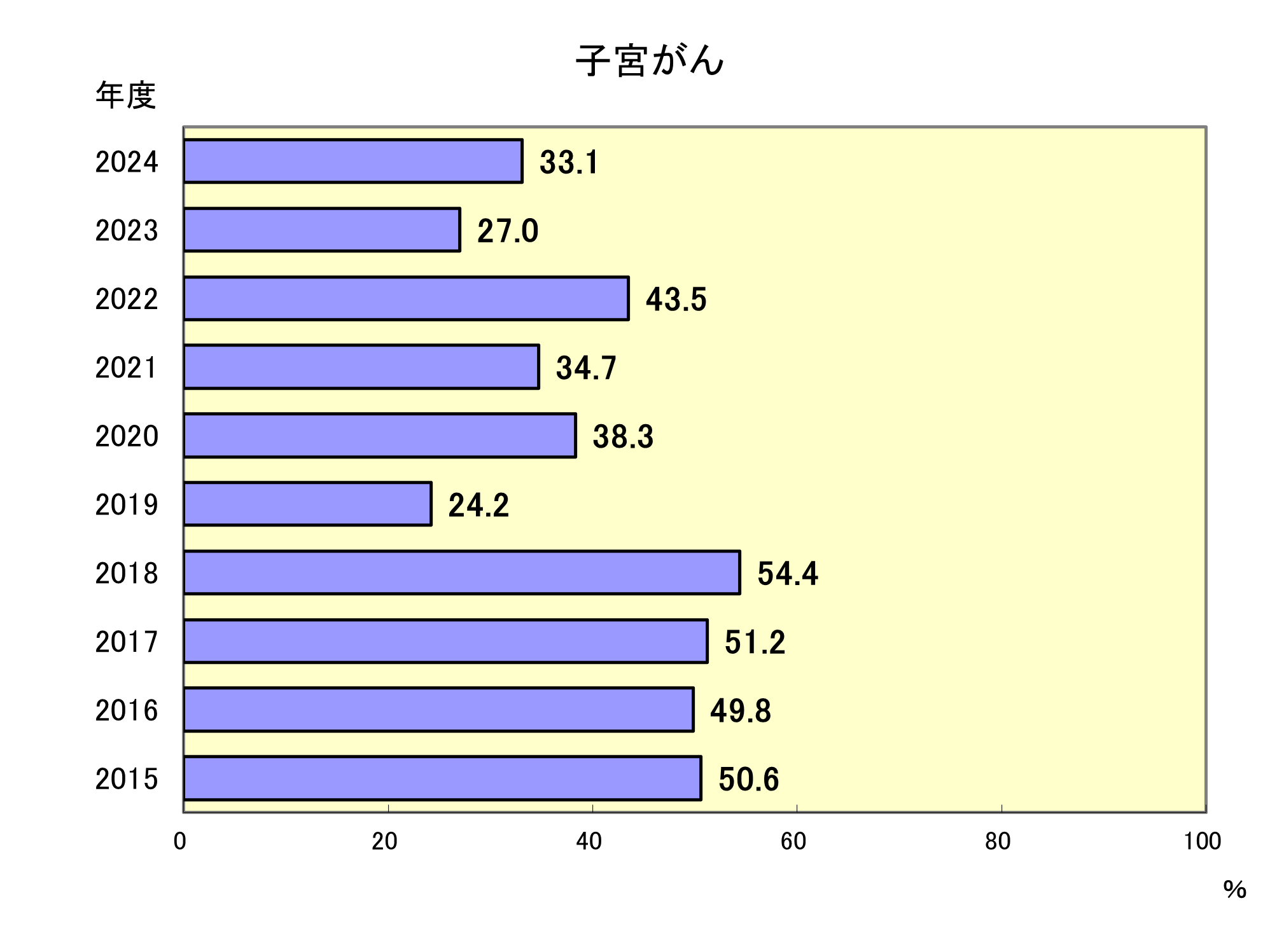

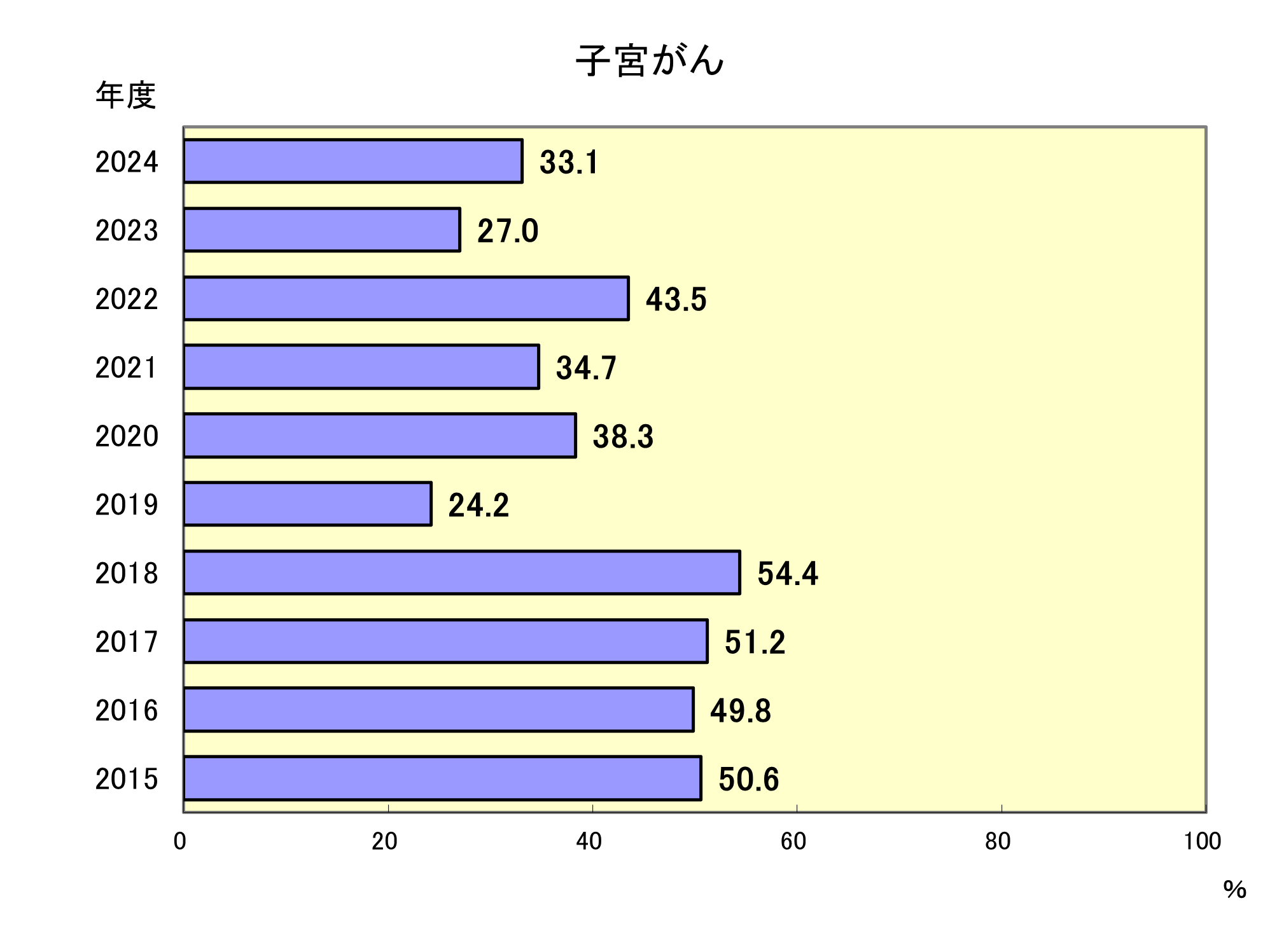

子宮がん検診受診率

- 分子・分母

- 分子:子宮がん検診受診者数 110

分母:子宮がん検診対象者数 332

- 指標の説明

- 協会けんぽに加入している20歳以上の職員は2年に1度受けることができますが、倉敷市のはがきを利用すれば毎年受けることができます。

- 備考

- 20才以上の女性職員を対象に検診受診を勧めています。

- 考察

- 2024年度の受診率は33.1%(110人/332人)で、昨年より6.1ポイント上昇しています。

2020年度より事業所が全額負担し、職員用の健診枠を設けていますが受診率は低い状態です。アンケートでは他施設で受診している人は多くなく「自分は大丈夫」という意見が聞かれました。

子宮がん検診の重要性をいっそうわかりやすく広報し、がん検診を受けやすい環境作りをすすめ、健診者数の増加を図りたいと思います。

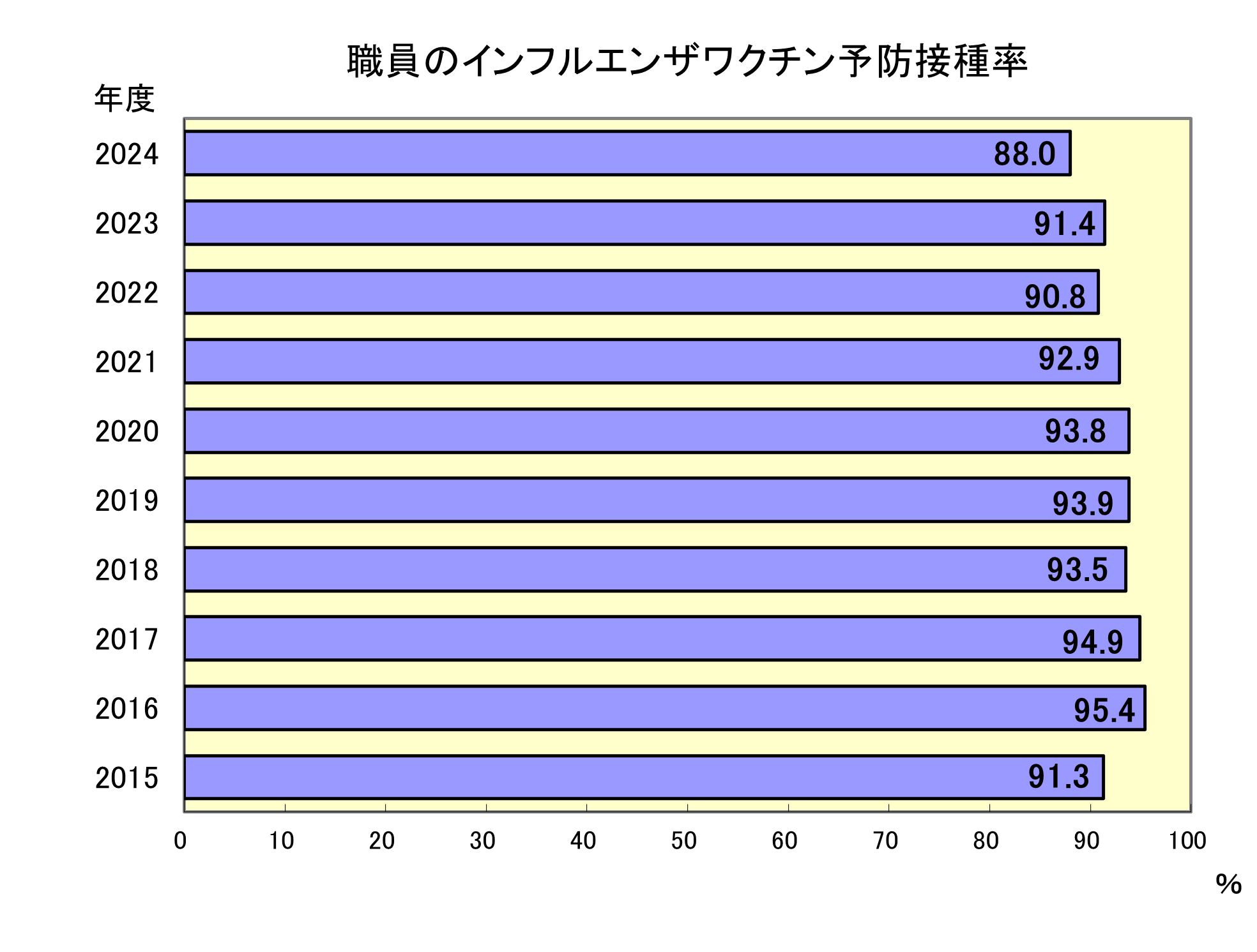

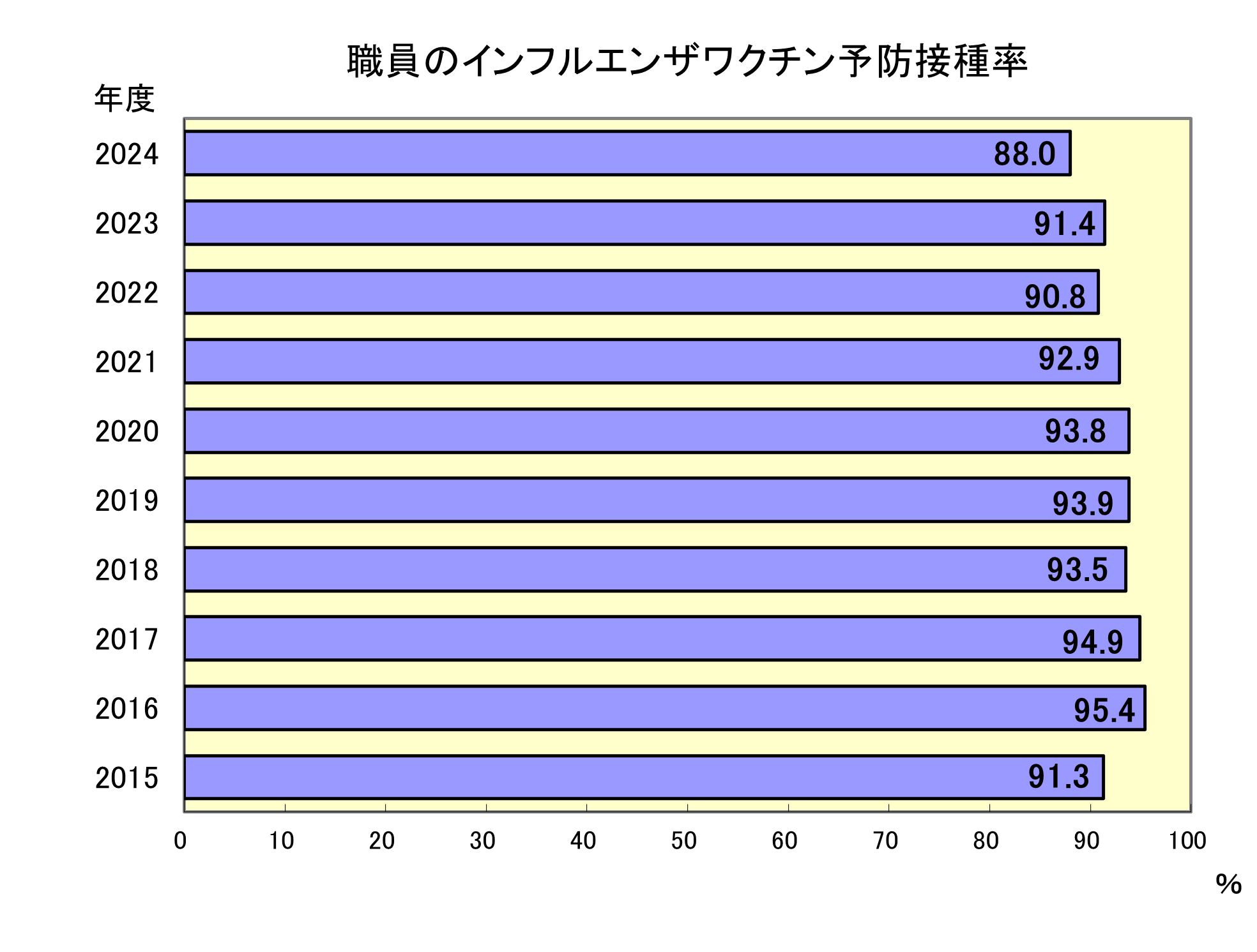

職員のインフルエンザワクチン予防接種率

- 分子・分母

- 分子:予防接種職員数 482

分母:在籍職員数 548

- 指標の説明

- 免疫力の低下した患者が多い病院において、職員のインフルエンザワクチン予防接種の実施は、患者の安全を守るための重要な取り組みです。また、職員がインフルエンザに罹患し病欠が続くと、病院機能自体が低下し患者の安全が脅かされます。このような意味で、全職員がインフルエンザワクチンの予防接種を受けることが推奨されます。

- 考察

- 2024年度の職員のインフルエンザワクチン予防接種は88.0%(482/548人)で測定開始から最小値となりました。職員の接種に自己負担はありませんが、COVID-19のワクチン接種に対する非肯定感を感じる職員もおり、予防接種そのものへの否定感が生じたことが減少のⅠ要因と考えます。しかし、医療従事者として、職員が自らと家族の健康管理に加え、患者の安全管理を進めるという意識を持って業務に当たることを、根気強く周知していく必要があります。

また、COVID-19の接種時期と重なるため、接種時期の見極めは年々難しくなっていますが、適切な時期に予防接種を行うことで一定の効果があると考えられ、今後も全職員が接種することを目指し、接種推奨の取り組みを継続していきます。

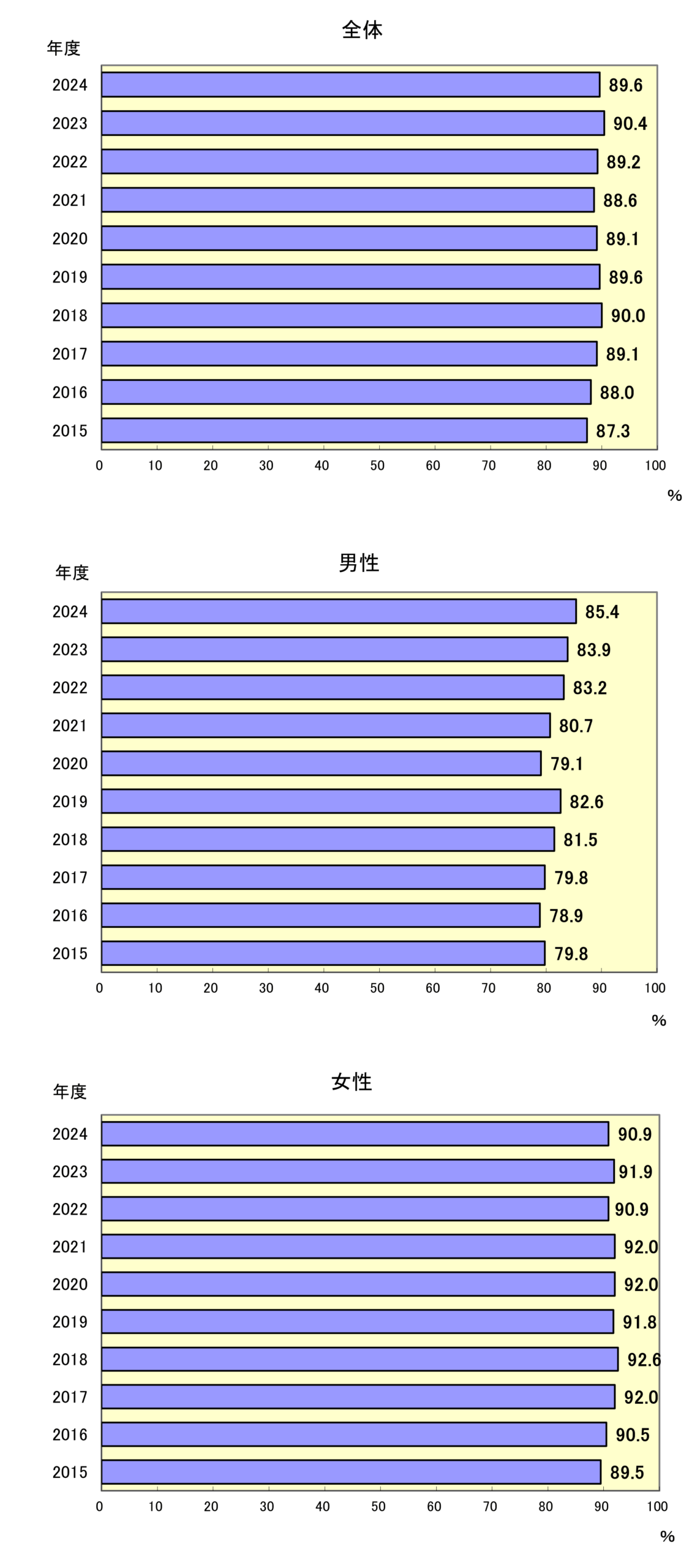

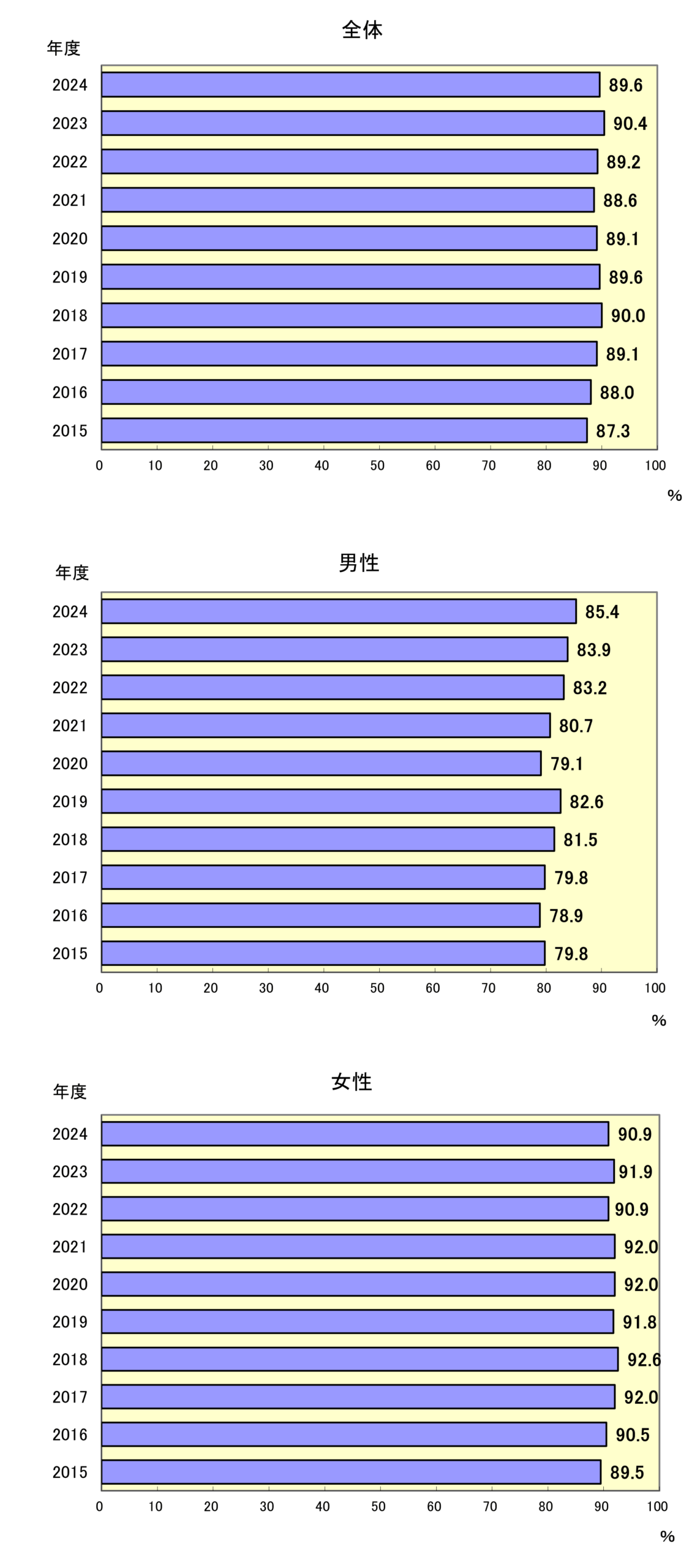

職員の非喫煙率

- 分子・分母

- 分子:非喫煙者数 476

分母:職員健診受診者数 531

- 指標の説明

- 喫煙は、がんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患・慢性閉塞性肺疾患など呼吸器疾患や2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係しており、予防できる最大の死亡原因であることがわかっています。

禁煙外来の実施、敷地内禁煙、日常診療での禁煙指導など、医療機関は禁煙サポートにおける重要な役割を果たしています。医療従事者は、患者に指導する立場であることから、自覚を持って禁煙に取り組み、禁煙の推進に積極的に参加することが求められます。

- 考察

- 2024年度の職員全体の非喫煙率は90.0%(476/531人)、女性は90.9%(371/408)、男性は85.4%(105/123)でした。

例年、非喫煙率は横ばい状態です。

「国民健康栄養調査」によれば、わが国の非喫煙率は男性74.4%、女性93.1%となっており、当院の男性は国民平均値を上回っています。近年電子タバコの普及により電子タバコに変えたという声も聞かれますが、喫煙年数が長い年長者がなかなか禁煙できないことが考えられます。